index●comunicación

Revista científica de comunicación aplicada

nº 15(1) 2025 | Páginas 31-52

e-ISSN: 2174-1859 | ISSN: 2444-3239

Publicidad y adolescencia. Estudio etnográfico de una comunidad virtual

Advertising and adolescence. Ethnographic study

of a virtual community

Recibido el 09/09/2024 | Aceptado el 21/11/2024 | Publicado el 15/01/2025

https//doi.org/10.62008/ixc/15/01Public

Isabel Rodrigo-Martín | Universidad de Valladolid

isabel.rodrigo@uva.es | https://orcid.org/0000-0001-8349-5093

Luis Rodrigo-Martín | Universidad de Valladolid

luis.rodrigo@uva.es | https://orcid.org/0000-0003-0580-9856

Daniel Muñoz-Sastre | Universidad de Valladolid

daniel.munoz.sastre@uva.es | https://orcid.org/0000-0002-1136-5289

Resumen: El objeto de estudio de esta investigación consiste en conocer las principales características de los adolescentes de 12 a 16 años, estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, como público objetivo de diferentes campañas publicitarias. Con ese fin, se ha creado entre los estudiantes una comunidad virtual con la intención de explorar los diferentes niveles de aceptación o rechazo de las distintas cuestiones publicitarias, desde la creación de contenidos hasta la representación de la adolescencia en los formatos publicitarios. La investigación utiliza una metodología de tipo mixto basada en tres pilares: la etnografía digital, la observación y la encuesta. Los resultados obtenidos nos van a permitir trazar una descripción minuciosa de las características, motivaciones, actitudes e inquietudes de los adolescentes y la relación que establecen con la tecnología y con la creación de contenidos, así como contribuir a la necesaria alfabetización publicitaria.

Palabras clave: comunicación digital; publicidad; adolescentes; comunidad virtual; marcas.

Abstract: The object of study of this research is to know the main characteristics of adolescents from 12 to 16 years old, students of Compulsory Secondary Education as the target audience of different advertising campaigns. To this end, a virtual community has been created among students, with the intention of exploring the different levels of acceptance or rejection of different advertising issues, both from the creation of content to the representation of adolescence in advertising formats. The research uses a mixed methodology based on three pillars: digital ethnography, observation and survey. The results obtained in this research will allow us to make an accurate description of the characteristics, motivations, attitudes and concerns of adolescents and the relationship they establish with technology and with the creation of content, as well as contributing to the necessary advertising literacy.

Keywords: Digital Communication; Advertising; Teenagers; Virtual Community; Brands.

Para citar este trabajo: Rodrigo-Martín, I., Rodrigo-Martín, L, y Muñoz-Sastre. (2025). Publicidad y adolescencia. Estudio etnográfico de una comunidad virtual. index.comunicación, 15(1), 31–52. https//doi.org/10.62008/ixc/15/01Public

1. Introducción

El desarrollo y generalización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los últimos años es un hecho evidente que ha cambiado las formas de ser, estar y de relacionarse en la sociedad actual.

Nuestro compromiso académico, como profesores universitarios, nos lleva a tratar de dar respuestas a las necesidades de un alumnado inmerso en una sociedad digital en permanente cambio, facilitando que todos, independientemente de sus circunstancias y capacidades, puedan acceder a las innumerables oportunidades que las tecnologías proporcionan de forma responsable y constructiva. La alfabetización publicitaria nos parece una cuestión básica para que los adolescentes puedan desarrollar estrategias que les permitan desenvolverse con criterio en el entramado mediático digital en tanto que la publicidad copa los contenidos mediáticos y de redes sociales y contribuye, de forma decisiva, a la construcción, no solo de la identidad y personalidad, sino también de la percepción de la realidad, del mundo y de la cultura.

Por esta razón, el presente trabajo

Publicidad y Adolescencia, nos sitúa en la realidad concreta de los usos

y costumbres que de estas tecnologías hacen los adolescentes (objeto de estudio

de nuestra muestra) y su relación con las diferentes fórmulas comunicativas de

naturaleza publicitaria.

Los datos del presente trabajo de investigación están especialmente dirigidos a las familias, instituciones, empresas y a la sociedad en general, y tienen como finalidad contribuir a la alfabetización digital en general y publicitaria en particular para que las tecnologías digitales sean una herramienta poderosa que contribuya al desarrollo integral de los adolescentes españoles.

Parece incuestionable que la comunicación publicitaria tiene un peso específico significativo, tanto en el desarrollo de modelos como en la construcción de mensajes, e influye, significativamente, en los públicos a los que son dirigidos. Así pues, nuestro trabajo se enmarca en el grupo de los adolescentes en los que pretendemos conocer la relación que establecen con la publicidad y con las marcas, así como su aceptación o rechazo a los formatos publicitarios, con la finalidad de utilizar este conocimiento para desarrollar pautas y acciones que ayuden a los adolescentes a desarrollar competencias básicas que les permitan desenvolverse con criterio en su vida presente y futura, mejorando su nivel de comprensión y capacidad crítica de los contenidos de naturaleza publicitaria en medios y redes digitales.

2. Marco teórico

Nuestro estudio está formado por alumnos de secundaria, entre los 12 y los 16 años, enmarcados dentro de la adolescencia, que es la etapa de la vida comprendida entre los 10 y 19 años (OMS), un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta (Souto-Kustrín, 2007).

En esta etapa se producen cambios fisiológicos (estimulación y funcionamiento de los órganos con hormonas masculinas y femeninas), estructurales (anatómicos), psicológicos (integración de la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambios culturales y sociales.

La adolescencia se considera una etapa de la vida caracterizada por la rebeldía, los conflictos intergeneracionales (Bauman, 2007) y los cambios incomprensibles, pero también se le considera una etapa de numerosas oportunidades que hay que saber gestionar de forma adecuada para ayudar a los adolescentes en su proceso de crecimiento.

Las características generales de la adolescencia son: autoestima, búsqueda de amigos, enamoramiento, relación con los padres y otros adultos y el inicio de las relaciones sociales.

Son muchas las tareas a las que se tienen

que enfrentar los adolescentes para llegar a la vida adulta con un correcto

control emocional y con una relación enriquecedora consigo mismos y con las

personas con las que comparten espacios y tiempos.

El estudio de los adolescentes y su relación con los medios de comunicación y la tecnología ha generado mucho interés entre los investigadores desde las primeras décadas del siglo XX. En 1930, en EE. UU., surgen los primeros estudios de infancia y adolescencia y su relación con la radio y el cine. En 1950, esta investigación se extiende a la televisión. En 1990, se incluyen las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y del Conocimiento).

Desde finales del siglo XX, la oferta mediática y tecnológica de la que disponen los adolescentes se ha incrementado con otras TIC susceptibles de contener publicidad (Bringé-Sala & Sádaba-Chalezquer, 2009) en diferentes formatos como los ordenadores, Internet, smartphones, etc. (Sádaba & Feijoo, 2022). Tecnologías que ofrecen a los usuarios muchas posibilidades, lo que implica aspectos positivos y negativos (Beck, 2008), y que producen mucha incertidumbre tanto en la institución familiar como en los diferentes organismos públicos.

Si las TIC plantean tantas incertidumbres respecto a los riesgos y a las oportunidades que ofrecen al usuario, esta situación se agrava en la adolescencia por las características propias de esta etapa evolutiva en constante cambio. Por este motivo es necesario prestar atención a la literatura científica que se preocupa por la alfabetización digital desde un punto de vista conceptual (Bawden, 2002) y en relación con la alfabetización tradicional (George-Reyes, 2020). También debemos de atender a los estudios que se ocupan de la alfabetización en el campo publicitario (Arbaiza et al., 2024) desde la perspectiva de la formación del ciudadano como consumidor crítico. Particularmente relevantes para la contextualización de nuestra investigación resultan los estudios centrados en la alfabetización publicitaria en la adolescencia (Murray, 2012) y en el tránsito entre la infancia y la adolescencia (Núñez-Gómez et al., 2015). En este mismo sentido, cabe destacar que los estudios que se ocupan de la necesidad de alfabetizar especialmente a los menores, que por su propia naturaleza son un público más vulnerable, es incipiente pero sumamente interesante (Fernández-Gómez et al., 2023). La mayoría de las investigaciones sobre los adolescentes como consumidores de medios de comunicación y tecnologías han sido impulsadas tradicionalmente con un ánimo protector y educativo (Cárdenas-García & Cáceres-Mesa, 2019), como explica Livingstone: «Siempre ha sido característico de la investigación de niños y nuevos medios que la agenda política -al menos en los primeros años- guíe la agenda académica» (2003: 150).

Esta afirmación nos lleva a comprobar como los estudios sobre estas cuestiones han sido propuestos por instituciones públicas (Comisión Europea) o por otros organismos sin ánimo de lucro (Pew Internet y American Life Project en Estados Unidos) o por distintos sectores empresariales de los que destacamos el Foro Generaciones Interactivas de Telefónica.

Son muchas las investigaciones que se han realizado en los últimos años en los Estados Unidos, como: The Kaisen Foundation, 2005; Pew Internet y American Life Project, con estudios centrados en los adolescentes (Lenhart, 2005; Macgill, 2007; Lenhart & Madden, 2007; Jones & Fox, 2009).

En el ámbito europeo, destacamos de forma significativa a Livingstone y Haddan (2009), cuya investigación se centra en el uso que los jóvenes de los entonces 21 países estados miembros de la Unión Europea hacen de Internet y las TIC. Este trabajo se centra en la revisión de las investigaciones existentes en Europa sobre esta temática y permitió identificar la situación de cada país y los principales rasgos de consumo de las TIC por parte de los niños y adolescentes, así como los riesgos y oportunidades que se están produciendo en la actualidad.

En España, el panorama de los estudios de investigación en el campo de la adolescencia y su relación con los medios de comunicación y las TIC presenta ciertas carencias. Principalmente se han dirigido más a un público de edad adulta y han prestado poca atención a los adolescentes como etapa de la vida que presenta características especiales. Existen, no obstante, algunos trabajos como los realizados en el ámbito general de las tecnologías de la información por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), de Red.es y otros, más específicos, centrados en un público infantil y adolescente como El Informe de 2005 Infancia y adolescencia en la Sociedad de la Información, quizá uno de los estudios más importantes realizados hasta el momento actual, en el que se presenta el equipamiento tecnológico de los hogares españoles y la información sobre hábitos de consumo de diferentes pantallas, tanto por parte de los adolescentes y niños, como de sus progenitores. Por otra parte, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) realiza estudios que abarcan una edad más amplia, de 15 a 29 años. Un ejemplo de esos estudios del Injuve es el realizado en el año 2007, sobre el uso de las TIC, ocio y tiempo libre (Injuve 207). La base de datos y repertorio bibliográfico acerca de los jóvenes y medios de comunicación de Alcoceba y Cadilla (2007) presenta un gran valor para futuros investigadores, ya que proporciona datos y bibliografía sobre el público analizado. Cabe destacar la investigación española centrada en el uso de Internet, elaborada por Garitaonandia y Garmendia (2007), un trabajo de carácter mixto que, a través de dinámicas de grupo con jóvenes de 12 a 17 años, obtuvo datos sobre las actitudes, hábitos, competencias y comportamientos sobre esta herramienta, así como los riesgos a los que están sometidos cuando navegan por Internet. La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) ofrece, a través de su Estudio General de Medios (EGM), datos estadísticos sobre la audiencia de diferentes medios de comunicación españoles, y, desde hace años, viene realizando estudios centrados en la audiencia infantil y juvenil. La investigación realizada por Valor y Sieber (2004) ofrece datos significativos sobre el uso y la actitud hacia Internet y el teléfono móvil por parte de los jóvenes de 14 a 22 años. Por último, destacamos el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de la que hemos extraído datos interesantes para nuestra investigación.

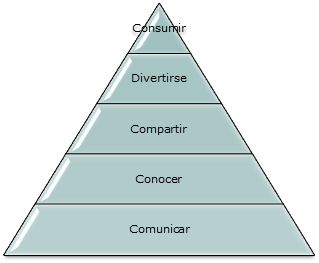

Los adolescentes internautas realizan un uso variado y global de las muchas posibilidades que ofrece internet. Sin embargo, sus preferencias de uso aparecen jerarquizadas según cuatro categorías que indican la búsqueda de unas metas específicas acordes con la naturaleza de los adolescentes. Dicho de otro modo, navegar por internet consiste en desarrollar las siguientes actividades (Figura 1).

Figura 1. Dimensiones del uso de internet

Fuente: Generación interactiva en España, 2009.

1. Comunicar. Es la relación social que aparece como fin principal.

2. Conocer. Internet constituye el medio de información más poderoso que haya conocido la humanidad. Siete de cada 10 entrevistados reconocen la utilización de internet para descargar música, películas, programas informáticos, etc.

3. Compartir. Internet se constituye como una herramienta básica de relación. El internauta adolescente, además de receptor y medio, se convierte, simultáneamente, en emisor de contenidos. En este aspecto, hemos de destacar que el 56 % de los adolescentes afirman utilizar este servicio para compartir con amigos y compañeros fotografías y vídeos a través de plataformas como YouTube; el 25 % utiliza blogs y el 33 % fotoblogs para compartir contenidos.

4. Divertirse. La realidad poliédrica de la red permite descubrir una de sus caras con mayor atractivo para los adolescentes, el componente lúdico: juegos online, juegos de carreras, las estrategias en los deportes y los juegos de rol. Internet proporciona momentos de ocio como soporte para el uso de la televisión y la radio digital; sin embargo, para esta generación de adolescentes este uso es muy poco frecuente, está en un 15 % para la televisión y un 8 % para la radio.

5. Consumir. La red sirve como plataforma para adquirir o vender multitud de productos o servicios. Esta actividad es poco frecuente en los adolescentes, ya que exige transacciones comerciales a través de internet. Sin embargo, pese a esas condiciones, el 8 % de los adolescentes utiliza internet para comprar.

Existe una preocupación por parte de las familias y de los educadores del uso abusivo de las pantallas en estas edades, que se traduce en faltas de atención hacia las tareas escolares, falta de memoria y de mucha irritabilidad que dificulta la convivencia y las relaciones personales.

Esta situación nos lleva a plantear modelos familiares y metodologías educativas que ayuden abordar esta etapa evolutiva (Cataldi & Dominighini, 2015), desmintiendo gran cantidad de tópicos e ideas erróneas, posibilitando una educación de calidad en esta era digital para que, desde la firmeza y la libertad, se pueda confiar y controlar el uso que de las pantallas hacen los adolescentes actuales.

Finalmente, en lo referente al ámbito en la comunicación publicitaria y su relación con los adolescentes, nos interesa fundamentalmente centrarnos en el papel que desempeñan los adolescentes y su relación con las redes sociales (Van-Reijmersdal et al., 2020), en su doble versión: como emisores y creadores de contenidos (Espiritusanto Nicolás, 2016) y como receptores de estos (Zozaya et al., 2022). Otra perspectiva que debe tenerse en consideración es la utilización de adolescentes menores de edad en contenidos de redes generados por adultos con fines publicitarios (Van-den-Abeele et al., 2024). La dominancia del consumo de contenidos generados en las redes sociales condicionan a las empresas y a las marcas a centrarse en el mundo de las redes sociales y abandonar, poco a poco, el uso de los medios de comunicación tradicionales (Lara &y Ortega-Chacón, 2016) en favor de la construcción de influencers y estrellas de las redes (Hudders, et al., 2021), algunos de naturaleza digital (Rodrigo-Martín, et al., 2021) cuya influencia en los adolescentes nos exige una reflexión profunda (Hudders & Lou, 2022).

Las marcas de consumo, dada la necesidad de conectar con los adolescentes, construyen identidades digitales (Tafesse & Wood, 2021) que huyen de los medios tradicionales y apuestan por la construcción de contenidos de marca en los medios digitales (Saavedra-Llamas, et al., 2020). Todo ello nos lleva a la convicción de la necesidad de educar en competencias comunicativas y digitales y de emprender una profunda labor de alfabetización comunicativa.

3. Objetivos

Objetivo general:

– Comprobar el grado de aceptación de la comunicación de naturaleza publicitaria y de diferentes tipos de contenidos generados por las marcas para los adolescentes.

– Objetivos específicos:

– Determinar el grado de aceptación de la comunicación publicitaria en función del medio y formato que se utiliza para llegar a los adolescentes.

– Definir, de forma más precisa, las motivaciones, intereses y necesidades de los adolescentes actuales.

– Conocer la valoración de las diferentes propuestas comunicativas.

– Proporcionar al profesorado de educación secundaria unas herramientas y actividades que les permitan trabajar la comunicación publicitaria de forma eficaz entre sus alumnos fomentando la alfabetización publicitaria.

– Analizar la originalidad y la creatividad de los nuevos formatos comunicativos creados por los adolescentes participantes en el estudio.

4. Metodología

La investigación se apoya en una metodología de carácter mixto, basada en la triangulación de tres instrumentos diferentes, pero complementarios entre sí: la etnografía digital, la observación y la encuesta.

En primer lugar, se enmarca en el contexto denominado etnografía digital según los autores: Pink et al., (2019). Esta etnografía digital no es simplemente una evolución lógica y natural de la etnografía tradicional. Es un método de investigación que nos permite abordar las nuevas realidades que están surgiendo en los mundos virtuales. Las aportaciones de la etnografía digital nos dan a conocer las distintas realidades culturales que surgen en diferentes comunidades que se crean a través de las interacciones sociales en el contexto cultural dónde se producen, como ordenadores, tablets o smartphones. Lo que nos facilita descubrir nuestro objeto de estudio referente a la relación de los adolescentes con la publicidad actual que se está generando, consumiendo y compartiendo en los entornos digitales.

La llegada de internet ha provocado una experiencia diferente en el mundo de la publicidad y de las marcas (Hine, 2008; Reyes-Reina, 2013) porque la interacción de los adolescentes hace que se creen marcos de acción y significados que se van produciendo a través de estas nuevas prácticas sociales. Es precisamente esto lo que las marcas tratan de construir con sus contenidos (Castelló-Martínez & Del-Pino-Romero, 2018) y comunicaciones publicitarias (Waqas et al., 2021); la creación de una experiencia de marca que genera significados y confiere valor simbólico a los productos que lanzan en el mercado (Eguizábal, 2007).

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, nuestra investigación consiste en la creación de una comunidad virtual que nos permite establecer patrones en las relaciones de los miembros de la comunidad con las distintas creatividades de las marcas publicitarias y de los contenidos que generan y distribuyen, principalmente en las redes sociales, para conseguir mejorar sus objetivos de mercado. Estas interacciones se generan de forma espontánea entre los participantes y también de forma sugerida por los investigadores cuando proponen la visualización de contenido para el debate y la discusión.

La comunidad virtual creada a este efecto, denominada «Los adolescentes actuales», responde al tipo MUD (Multiple User Dialogue), permite realizar sondeos, encuestas y focus groups en línea, foros de discusión e, incluso, crear programas de recompensas para fomentar la participación (en el caso descrito no fue necesario, puesto que la participación fue satisfactoria en todo momento). Fue diseñada, creada y gestionada bajo el auspicio de la Cátedra de Comunicación Digital en la Infancia y la Adolescencia y en colaboración con el Grupo de Innovación Docente ASOE, y más concretamente con el proyecto de innovación docente de la Universidad de Valladolid: Publicidad Social y Aprendizaje Servicio, y con la participación del departamento de orientación y de los tutores del centro de educación secundaria que colaboró en esta investigación.

La comunidad se formó por 95 menores de los cursos comprendidos entre primero y cuarto de secundaria. Todos los alumnos participantes tienen edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, sin conocimientos significativos sobre el mundo publicitario y habiendo obtenido el permiso de padres y tutores correspondiente para la participación en la investigación.

Para la realización de esta investigación se plantearon a la comunidad digital 4 actividades relacionadas con el trabajo sobre piezas de comunicación generadas por diferentes marcas comerciales. Los integrantes de la comunidad debían de expresar sus opiniones en diferentes formatos, un foro y a través de un diario de viaje, plasmado en un blog. Para finalizar, se realizó una encuesta de donde se extrajeron los datos reflejados en los resultados y en las conclusiones del presente artículo.

Las actividades que se realizaron fueron:

Actividad 1. Espacio y tiempo que compartís. Se propone a los miembros de la comunidad que intercambien entre ellos todo lo que les puede interesar de forma libre: noticias, memes, anuncios, campañas…

Invitamos a que nos expliquen lo que les ha parecido más interesante y motivador, así como que den su opinión sobre todos los nuevos formatos de la publicidad actual.

En esta actividad, los investigadores moderamos a la vez que introducimos temas y noticias para que la comunidad de su opinión y se generen debates.

Actividad 2. TikTok. Contenidos y marcas.

Esta actividad está pensada para que los adolescentes que ya manejan TikTok tengan

una visión crítica de los contenidos que se les presenta y que respondan a las

diferentes cuestiones:

¿TikTok es un espacio eficaz para las marcas? ¿Por qué?

¿Qué deben tener en cuenta las marcas para comunicar en TikTok?

¿Cómo creen que las marcas pueden innovar en esta red social?

Finalmente, se propone a los miembros de la comunidad que busquen ejemplos de publicidad eficaz y también algunos ejemplos de publicidad que consideren de mala calidad o perjudicial.

Actividad 3. El Branded Content. Explicación sobre esta nueva técnica de marketing para la generación de contenidos vinculados a la marca, en busca de la notoriedad de esta, no de la venta de sus productos o servicios. Para ello se crean contenidos destinados al entretenimiento, que puede ir desde videojuegos, acciones a pie de calle, hasta historias narradas con una presentación, un nudo y un desenlace. Una vez presentado y entendido este concepto a través de algunos ejemplos, se les pide que localicen ellos mismos los contenidos de Branded Content que presentan las marcas a las que siguen y que presentan una clara conexión con sus intereses y gustos.

Actividad 4. Nuevos formatos publicitarios. Con esta actividad queremos proponerles nuevos retos. Para ello les proponemos que pongan su creatividad a funcionar e imaginen nuevos formatos publicitarios: medios, estilos, soportes, mensajes… que aún están por explorar, realizando un trabajo de reflexión en el que identifiquen los puntos fuertes y débiles de sus propuestas.

También, se realizará un Brain Storming, sobre los valores e intereses que conectan con su estilo de vida y si están representados en las diferentes marcas que siguen y consumen.

El segundo instrumento utilizado en el planteamiento metodológico es la observación. Se trata de una observación científica en tanto que los investigadores están en contacto con el fenómeno observado, en este caso los miembros de la comunidad virtual, sin intermediadores, y pueden registrar el comportamiento con respecto al objeto de estudio. Así mismo, se trata de una observación de tipo participativa (Aguiar, 2015), en tanto que permite interactuar con la comunidad virtual resolviendo posibles problemas que surjan, dinamizando el debate y la participación, focalizando la discusión e introduciendo contenido audiovisual que complete el aportado libremente por los miembros de la comunidad. Finalmente es directa, puesto que se detalla el fenómeno que se persigue.

Para finalizar el estudio, se ha realizado una encuesta, formada por 15 preguntas cerradas, permitiendo establecer correlaciones entre las variables y formular las conclusiones significativas (López-Romo, 1998). La encuesta utilizada fue de tipo estructurado y, por tanto, las cuestiones se plantearon a todos los miembros de la comunidad virtual por igual. Para la preparación de la encuesta se tuvo en consideración los objetivos de la investigación, las características específicas de los miembros de la comunidad virtual y la adecuación de la redacción a su nivel de comprensión y lenguaje, habiéndose realizado una prueba piloto entre 5 miembros que nos permitió establecer la validez de esta.

La comunidad virtual estuvo funcionando a lo largo del segundo trimestre del curso 2023/2024 (de enero a marzo), durante 11 semanas. Cabe destacar que los meses precedentes a la creación de la comunidad virtual se dedicaron a la búsqueda del centro en la que desarrollar la investigación, explicación del proyecto investigador, formación del profesorado que colaboró en la investigación y obtención del permiso para la participación de los menores.

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en diferentes fases (tabla 1), desde el planteamiento de la actividad, hasta la redacción de conclusiones.

Tabla 1. Fases de la investigación

|

Fase 1 |

Creación de la comunidad virtual |

|

Fase 2 |

Planteamiento de las 4 actividades programadas |

|

Fase 3 |

Visionado de los contenidos seleccionados |

|

Fase 4 |

Desarrollo del blog y del foro |

|

Fase 5 |

Realización de la encuesta |

|

Fase 6 |

Recopilación de datos y análisis de resultados |

|

Fase 7 |

Conclusiones |

Fuente: elaboración propia.

5. Resultados y discusión

Para el análisis de los resultados cabe destacar en primer lugar que la comunidad virtual estuvo operativa, como se ha señalado previamente, a lo largo el segundo trimestre del curso académico 2023/2024 (de enero a marzo), con una duración de 11 semanas, y se constituyó como un espacio abierto para que todos los participantes pudieran reflexionar sobre aspectos importantes en la relación existente entre la comunicación publicitaria y los adolescentes.

Los investigadores intervinimos a lo largo de todo el proyecto a través de una observación participativa que estimulaba a la participación, promovía y encauzaba los debates y proponía los contenidos para visionar y debatir.

Los resultados de estos análisis y los datos obtenidos en la encuesta que realizamos nos permiten afirmar, de forma fehaciente, los siguientes resultados que dividimos en dos apartados: elementos favorecedores de la conexión con los adolescentes y, por otro, lado todos aquellos elementos que distorsionan o dificultan la conexión:

5.1. Elementos favorecedores de la conexión con los adolescentes

Los resultados de este trabajo nos permiten afirmar que los adolescentes están en una etapa compleja, buscando su propia identidad y caracterizada por las siguientes cuestiones:

– Son eminentemente tecnológicos, consideran la tecnología como una herramienta transformadora que les ofrece otras nuevas formas de comunicarse y relacionarse. Se encuentran motivados para conocerlas y explorarlas.

– Se constituyen en el primer grupo que está en permanente contacto con la tecnología y se relacionan con ella de forma natural. Esta relación permite crear campañas publicitarias adaptadas a los contextos donde están los adolescentes, como las redes sociales, lo que dota a las campañas de un mayor grado de aceptación y credibilidad. Este hecho permite generar experiencias personalizadas lo que constituye un elemento clave para despertar el interés y aceptar el contenido por parte de los usuarios tecnológicos que sienten que las marcas se dirigen a ellos de forma personal y no general, a diferencia de lo que ocurre con los medios de comunicación tradicionales.

– Los adolescentes son muy entusiastas de estas primeras experiencias personales a las que se están enfrentando (Wolf, 2020), las valoran de forma muy positiva y vivencian que conectan con ellas y que están fuera de las formas habituales. Se sienten ellos protagonistas también de esta comunicación publicitaria que les viene por las redes sociales.

– Cabe destacar que los adolescentes se sienten muy atraídos por los contenidos que hacen referencia a la amistad, el enamoramiento y los comportamientos con los padres y otros adultos, es decir, con todo lo relacionado con las interacciones humanas.

– Estos temas constituyen su centro de mayor interés donde los adolescentes deben manejarse de forma correcta para adquirir la madurez de su vida emocional.

–

La creatividad siempre ha sido un mecanismo básico que ha

utilizado la publicidad desde su nacimiento para conectar con sus audiencias,

pero en el caso de los adolescentes, al ser nativos digitales y haber

nacido consumiendo contenido y también generándolo, están muy abiertos a la

experimentación creativa, por lo que las marcas deben hacer sus discursos más

originales y diferentes para conectar con su público y no ser reiterativos o

repetitivos lo que provocaría el rechazo de forma inmediata.

5.2. Elementos que dificultan la conexión con los adolescentes

A la hora de analizar las dificultades que impiden la conexión de los mensajes publicitarios con los adolescentes actuales nos encontramos, principalmente, con tres tipos de elementos diferentes: los estereotipos, la información en la construcción de su identidad y las formas que estable la publicidad para relacionarse con los adolescentes.

– Los estereotipos siempre se han empleado en la comunicación publicitaria; de hecho, son la base de una comunicación de tipo masiva, pero constituyen un rechazo por parte de los adolescentes, que se oponen de forma frontal con lo establecido.

El estereotipo del adolescente actual varía de forma significativa con el adolescente de otros tiempos, ahora son más independientes, están más formados y son más libres porque empiezan a dominar los canales en los que se generan los discursos. Son creadores de contenido y consumidores al mismo tiempo. Empiezan a despertar a temas de interés social y se sienten corresponsables en muchas conductas tales como: la conservación del planeta, el cuidado de los animales o la inmigración, entre otros.

En este apartado cabe destacar que, al ser un grupo con una gran variedad de edades, se aprecian claras las diferencias entre los miembros de 12 a 14 con el resto que llegan hasta los 16 años.

En el primer grupo, que corresponde al primer ciclo de la educación secundaria, el uso de las tecnologías ocupa un 31 % de su tiempo de ocio, y en el segundo ciclo de la educación secundaria, esta cifra sube significativamente a un 45 %, siendo la actividad de ocio preferida por los adolescentes dejando otras actividades como jugar, escuchar música, leer, hablar con la familia en un segundo plano (datos obtenidos en la encuesta realizada).

También es destacable que, dentro de las preferencias por el ocio interactivo, es igualmente preferido que sea disfrutado con los amigos, por lo que podemos afirmar que este ocio interactivo en esta edad tiene un componente social muy importante.

En relación con la publicidad, los adolescentes necesitan experimentar que la comunicación publicitaria: social y comercial, les tienen en cuenta y les respeta como público objetivo con capacidad para usar servicios, adquirir productos de consumo y mostrar actitudes favorables o desfavorables hacia las marcas y sus discursos.

– Importancia en la construcción de su identidad. En el momento actual, los adolescentes interactúan con las redes sociales, internet y otros medios de comunicación frecuentemente desde dispositivos smartphones (Pérez-Escoda, 2018). Esto conlleva que están expuestos a mucha información, lo cual, por una parte, repercute de forma positiva en la construcción de su identidad, pero también existe una gran parte de información que dificulta su desarrollo.

Es por esto por lo que los medios de comunicación deben reflexionar sobre el tratamiento informativo que hacen de los adolescentes.

Como primer desafío, los medios señalan la necesidad de encontrar una forma de comunicación que resulte atractiva para ellos y centrarse en contenidos adecuados.

En las investigaciones realizadas aparecen con frecuencia la violencia y el sexo (Colas-Bravo & Quintero-Rodríguez, 2020; De-Jesús-Sánchez, 2020), que presentados de forma poco apropiadas influyen de forma negativa en los adolescentes desembocando en conductas agresivas y en relaciones sexuales poco gratificantes y problemas derivadas de las mismas tales como enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

También existen otros contenidos nocivos como: drogas, tabaco, alcohol o asuntos relacionados con la alimentación y sus trastornos.

Las marcas, conocedoras de estas dificultades, deben esforzarse por buscar una relación positiva conociendo sus necesidades, respetándolos y ofertándoles productos con valores positivos que provoquen la aceptación de los adolescentes.

– Formas que la publicidad utiliza para relacionarse con los adolescentes. En este apartado, queremos destacar a los adolescentes como un grupo en formación continua (Duffy, 2022) donde la idealización, las fantasías y las promesas de superación son un reclamo importantísimo.

La imagen de la realidad la tienen distorsionada y buscan o quieren crear su propia realidad.

La publicidad y las marcas, si quieren conectar con los adolescentes, deben presentarles ideas que, aunque estén alejadas de la realidad existente, son válidas para la creación de la propia realidad y para poder experimentar con ellas, y frecuentemente lo harán a través de influencers que resultan sumamente atractivos para ellos lo que genera una necesidad de regulación (Ramos-Gutiérrez & Fernández-Blanco, 2021). Esta no es una tarea fácil pues puede caer fácilmente en una comunicación exagerada y poco creíble que llevaría a su rechazo.

En definitiva, los adolescentes esperan que las marcas les comprendan y escuchen, que su comunicación establezca con ellos una relación más personal y no solo dirigida al consumo de los productos.

Los resultados obtenidos evidencian que la competencia demostrada por los miembros de la comunidad digital para entender los contenidos publicitarios presentados en las diferentes actividades es elevada. En este sentido, coincidimos con los estudios realizados por Scolari (2018) sobre las competencias transmedia y la necesidad de trabajar la alfabetización publicitaria en el público adolescente que refieren Cuervo-Sánchez y Medrano-Samaniego (2013) y Muñoz-Guevara, et al. (2021). Esta necesidad es permanente, puesto que la industria publicitaria desarrolla, constantemente, nuevas estrategias dirigidas a conseguir la atención y persuadir hacia el consumo a los adolescentes, frecuentemente incluyendo personajes prescriptores de alta eficacia (Harrigan, et al., 2021) para conectar con ellos (Castelló-Martínez et al., 2016), y experimentando con medios, canales y formatos (Núñez-Gómez et al., 2020).

Pese a que los resultados obtenidos nos señalan una competencia natural de los adolescentes para desenvolverse en el entramado mediático (Bassiouni & Hackley, 2014), de redes (Echegaray-Eizaguirre, 2015) y entender los contenidos de naturaleza comercial, su necesidad de especial protección (Del-Moral-Pérez, 1998), en tanto que personas en etapa de construcción de la personalidad (Páramo, 2008; Rodríguez-Clavel 2022), requiere un compromiso constante desde las diferentes instituciones para garantizar la formación (García-Aretio, 2019) de generaciones que entiendan la naturaleza de la actividad publicitaria en sus diferentes formatos (García et al., 2018) y desarrollen competencias que les permitan enjuiciar, con criterio, los mensajes creativos de naturaleza comercial que se diseñan y producen para dirigirse a ellos.

6. Conclusiones

A lo largo de este estudio, hemos podido

comprobar cómo en el ámbito de los adolescentes como consumidores de

pantallas implica el interés por parte de múltiples aspectos desde distintas

perspectivas.

La comunicación publicitaria se encuentra con una dificultad manifiesta, ya que sus fórmulas habituales dejan de ser eficaces y necesitan crear nuevos formatos comunicativos que conecten con los adolescentes para que sus marcas puedan transmitir los valores y los anhelos que ellos buscan con intensidad.

Si los mensajes publicitarios no ofrecen experiencias interesantes serán rechazados automáticamente por los adolescentes, pero si pueden establecer con ellos diálogos y formas de actuar, empatizan y disfrutan con la comunicación publicitaria serán discursos comunicativos con un alto valor comercial.

Como conclusión, podemos afirmar que la publicidad, si quiere ser efectiva, debe conectar con este público. Para ello, debe comprender sus comportamientos mediáticos y sus formas de entender la vida, los modelos que les representan y los estereotipos que rechazan.

La publicidad, en este complicado entramado mediático en permanente cambio, no va a desaparecer como no desapareció cuando se produjeron otras transformaciones tecnológicas, pero si pretende mantener unas cuotas significativas de eficacia debe adaptar sus contenidos, mensajes y formatos a nuevas realidades y para ello necesita, más que nunca, la creatividad. La publicidad ha demostrado a lo largo de la historia una enorme capacidad de adaptación, es una forma comunicativa capaz de reinventarse a sí misma para continuar cumpliendo con sus funciones comerciales. Allí donde hay una audiencia significativa, allí estará la publicidad. El desafío en el momento actual es entender dónde están los adolescentes y cómo quieren ser comunicados.

Ética y transparencia

Agradecimientos

Los autores agradecen a Maverick por los servicios realizados en la traducción del artículo.

Conflicto de intereses

Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de intereses relacionados con esta publicación

Financiación

Esta investigación ha sido realizada en el marco del Grupo de Innovación Docente, Acción Social y Oportunidades Educativas (ASOE), reconocido por la Universidad de Valladolid dentro del cual se encuentra el Proyecto de Innovación Docente, Publicidad Social y Aprendizaje Servicio. Una relación interesante para favorecer en el alumnado universitario y de educación primaria el desarrollo de actitudes, valores y normas sociales.

Contribuciones

de los autores

|

Función |

Autor 1 |

Autor 2 |

Autor 3 |

Autor 4 |

|

Conceptualización |

|

X |

|

|

|

Curación de datos |

X |

X |

X |

|

|

Análisis formal |

X |

|

X |

|

|

Adquisición de financiamiento |

|

|

|

|

|

Investigación |

X |

X |

X |

|

|

Metodología |

|

X |

|

|

|

Administración de proyecto |

X |

|

|

|

|

Recursos |

X |

X |

X |

|

|

Software |

X |

|

|

|

|

Supervisión |

X |

X |

X |

|

|

Validación |

|

|

X |

|

|

Visualización |

X |

|

|

|

|

Escritura - borrador original |

X |

X |

X |

|

|

Escritura - revisión y edición |

X |

X |

X |

|

Referencias bibliográficas

Aguiar, E. P. (2015). Observación participante: Una introducción. Revista San Gregorio, 80-89. https://doi.org/10.36097/rsan.v0i0.116

Arbaiza., F., Robledo-Dioses., K. & Lamarca., G. (2024). Alfabetización publicitaria: 30 años en estudios científicos [Advertising Literacy: 30 Years in Scientific Studies]. Comunicar, 32(78), 166-178. https://doi.org/10.58262/V32I78.14

Alcoceba-Hernando, J. A., & Cadilla-Baz, M. (2006). Los Servicios de información juvenil en España. Injuve.

Bassiouni, D. H. & Hackley, C. (2014). «Generation Z» children’s adaptation to digital consumer culture: A critical literature review. Journal of Customer Behaviour, 13(2), 113-133. https://doi.org/10.1362/147539214X14024779483591

Bauman, Z. (2007). Entre nosotros, las generaciones. En J. Larrosa (Ed.), Entre nosotros: Sobre la convivencia entre generaciones (pp. 101-127). Obra Social Caixa Catalunya.

Bawden, D. (2002). Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización digital (M. P. F. Toledo y J. A. G. Hernández, Trads.). Anales de documentación: revista de biblioteconomía y documentación, 5, 361-408.

Beck, U. (2008). Generaciones globales en la sociedad del riesgo mundial. Revista CIDOB d’Afers Internacional, 82-83, 19-34.

Bringué-Sala, X. & Sádaba-Chalezquer, C. (2009). La generación interactiva en España: Niños y adolescentes ante las pantallas. Ariel.

Cárdenas-García, I. & Cáceres-Mesa, M. L. (2019). Las generaciones digitales y las aplicaciones móviles como refuerzo educativo. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 2(1), 25-31.

Castelló-Martínez, A. & Del-Pino-Romero, C. (2018). Los contenidos de marca: Una propuesta taxonómica. Revista de Comunicación de la SEECI, 47, 125-142. https://doi.org/10.15198/seeci.2018.0.125-142

Castelló-Martínez, A., Del-Pino-Romero, C. & Tur-Viñes, V. (2016). Estrategias de contenido con famosos en marcas dirigidas a público adolescente. Revista ICONO14 Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 14(1), 123-154. https://doi.org/10.7195/ri14.v14i1.883

Cataldi, Z. & Dominighini, C. (2015). La generación millennial y la educación superior. Los retos de un nuevo paradigma. Revista de informática educativa y medios audiovisuales, 12(19), 14-21.

Colás-Bravo, P. & Quintero-Rodríguez, I. (2020). Respuesta de los/as adolescentes hacia una campaña de realidad virtual sobre violencia de género. Revista Prisma Social, 30, Artículo 30.

Cuervo-Sánchez, S. L., & Medrano-Samaniego, C. (2014). Alfabetizar en los medios de comunicación: Más allá del desarrollo de competencias. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 25(2), 111-131. https://doi.org/10.14201/11577

De-Jesús-Sánchez, M. (2020). La violencia digital en la Generación Z. Revista mexicana de orientación educativa, Edición Especial No 5, 2-9.

Del-Moral-Pérez, M. E. (1998). Protección jurídica de la infancia ante los medios de comunicación. Comunicar, 5(10), 198-206. https://doi.org/10.3916/C10-1998-30

Duffy, B. (2022). El mito de las generaciones. Urano.

Echegaray-Eizaguirre, L. (2015). Los nuevos roles del usuario: Audiencia en el entorno comunicacional de las redes sociales. En N. Quintas-Froufe y A. González-Neira, La participación de la audiencia en la televisión: De la audiencia activa a la social (pp. 27-46). Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

Eguizábal-Maza, R. (2007). De la publicidad como actividad de producción simbólica. En M. I. Martín-Requero & M. C. Alvarado-López, Nuevas tendencias en la publicidad del siglo XXI (pp. 13-34). Comunicación Social.

Espiritusanto-Nicolás, O. (2016). Generación Z: Móviles, redes y contenido generado por el usuario. Revista de Estudios de Juventud, 114, 111-126. https://tinyurl.com/yyywvpej

Fernández-Gómez, E., Segarra-Saavedra, J. y Feijoo, B. (2023). Alfabetización publicitaria y menores. Revisión bibliográfica a partir de la Web of Science (WOS) y Scopus (2010-2022). Revista Latina de Comunicación Social, 81, 1-22. https://doi.org/10.4185/rlcs.2023.1892

García-Aretio, L. (2019). Necesidad de una educación digital en un mundo digital. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(2), 9. https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23911

García-García, F., Tur-Viñes, V., Arroyo-Almaraz, I. & Rodrigo-Martín, L. (2018). Creatividad en publicidad: Del impacto al comparto. Dykinson.

Garitaonandia, C. & Garmendia, M. (2007). Cómo usan internet los jóvenes: hábitos, riesgos y control paternal. LSE. EU Kids Online.

George-Reyes, C. E. (2020). Alfabetización y alfabetización digital. Transdigital, 1(1). https://doi.org/10.56162/transdigital15

Harrigan, P., Daly, T. M., Coussement, K., Lee, J. A., Soutar, G. N. & Evers, U. (2021). Identifying influencers on social media. International Journal of Information Management, 56, 102246. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102246

Hine, C. (2008). Virtual Ethnography: Modes, Varieties, Affordances. En N. Fielding, R. Lee, & G. Blank, The SAGE Handbook of Online Research Methods (pp. 257-270). SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857020055.n14

Hudders, L., De Jans, S. & De Veirman, M. (2021). The commercialization of social media stars: A literature review and conceptual framework on the strategic use of social media influencers. International Journal of Advertising, 40(3), 327-375. https://doi.org/10.1080/02650487.2020.1836925

Hudders, L. & Lou, C. (2022). The rosy world of influencer marketing? Its bright and dark sides, and future research recommendations. International Journal of Advertising, 42(1), 151-161. https://doi.org/10.1080/02650487.2022.2137318

Injuve. (2007). Sondeo de opinión y situación de la gente joven (2a encuesta de 2007) Uso de TIC, ocio y tiempo libre, información. Injuve. https://tinyurl.com/ypjnx2vw

Jones, S., & Fox, S. (28 de enero de 2009). Generations Online in 2009. Pew Research Center. https://tinyurl.com/3s93ptpt

Lara, I. & Ortega-Cachón, I. (2016). Los consumidores de la Generación Z impulsan la transformación digital de las empresas. Revista de Estudios de Juventud, 114, 71-82. https://tinyurl.com/2p9kzahe

Lenhart, A. (2005). Protecting Teens Online. Pew Research Center. https://tinyurl.com/4zcvwt8k

Lenhart, A., & Madden, M. (2007). Social Networking Websites and Teens. Pew Research Center. https://tinyurl.com/2jcd75pp

Livingstone, S. (2003). Children´s use of the Internet: reflections on the emerging research Agenda. New Media y Society 5(2), 125-147. https://tinyurl.com/y5hnyh9e

Livingstone, S., & Haddon, L. (2009). EU Kids Online. Zeitschrift Für Psychologie/Journal of Psychology, 217(4), 236-239. https://tinyurl.com/5n9548mp

López-Romo, H. (1998). La metodología de la encuesta. En J. Galindo-Cáceres, Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, (pp. 33-74). Addison Wesley Longman.

Macgill, A. (24 de octubre de 2007). Parent and Teen Internet Use. Pew Research Center. https://tinyurl.com/2jrftktf

Muñoz-Guevara, E., Velázquez-García, G. y Barragán-López, J. F. (2021). Análisis sobre la evolución tecnológica hacia la Educación 4.0 y la virtualización de la Educación Superior. Transdigital, 2(4), Artículo 4. https://doi.org/10.56162/transdigital86

Núñez-Gómez, P., Falcón, L., Figuerola, H. y Canyameres, M. (2015). Alfabetización publicitaria: El recuerdo de la marca en los niños. En A. Álvarez-Ruiz y P. Núñez-Gómez, Claves de la comunicación para niños y adolescentes: Experiencias y reflexiones para una comunicación constructiva (pp. 111-131). Fragua. https://tinyurl.com/cdzrcrvz

Núñez-Gómez, P., Rodrigo-Martín, L., Rodrigo-Martín, I. y Mañas-Viniegra, L. (2020). Tendencias de Consumo y nuevos canales para el marketing en menores y adolescentes. La generación Alpha en España y su consumo tecnológico. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação; Lousada, 34, 391-407. https://tinyurl.com/2s4cnh54

Páramo, P. (2008). La construcción psicosocial de la identidad y del self. Revista Latinoamericana de Psicología, 40(30), 539-550.

Pérez Escoda, A. (2018). Uso de smartphones y redes sociales en alumnos/as de Educación Primaria. Revista Prisma Social, (20), 76-91, https://tinyurl.com/2m7yptzw

Pierre-Murray, K. (2012). Niñez, adolescencia, publicidad y alfabetización mediática. Revista Reflexiones, Número Especial Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, 125-131. https://doi.org/10.15517/rr.v0i0.1528

Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T. y Tacchi, J. (2019). Etnografía digital. Principios y práctica (R. Filella, Trad.). Ediciones Morata.

Ramos-Gutiérrez, M. y Fernández-Blanco, E. (2021). La regulación de la publicidad encubierta en el marketing de influencers para la Generación Z: ¿Cumplirán los/as influencers el nuevo código de conducta de Autocontrol? Revista Prisma Social, 34, Artículo 34.

Reyes-Reina, D. (2013). La etnografía en los estudios de marca: Una revisión bibliográfica. Pensamiento y Gestión, 34, 211-234.

Rodrigo-Martín, L., Rodrigo-Martín, I. y Muñoz-Sastre, D. (2021). Los Influencers Virtuales como herramienta publicitaria en la promoción de marcas y productos. Estudio de la actividad comercial de Lil Miquela. Revista Latina de Comunicación Social, 79, Artículo 79. https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1521

Rodríguez-Clavel, M. (2022). Identidad y adolescencia: La educación artística, visual y audiovisual frente a la influencia de redes sociales y publicidad. Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social, 8, Artículo 8. https://tinyurl.com/ttmpzznh

Saavedra-Llamas, M., Papí-Gálvez, N. y Perlado-Lamo-de-Espinosa, M. (2020). Televisión y redes sociales: Las audiencias sociales en la estrategia publicitaria. Profesional de la información, 29(2), Artículo 2. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.06

Sádaba, C. y Feijoo, B. (2022). Atraer a los menores con entretenimiento: Nuevas formas de comunicación de marca en el móvil. Revista Mediterránea de Comunicación, 13(1), 79. https://doi.org/10.14198/MEDCOM.20568

Scolari, C. A. (2018). Adolescentes, medios de comunicación y culturas colaborativas. Aprovechando las competencias transmedia de los jóvenes en el aula. EC | H2020 | Research and Innovation Actions. https://tinyurl.com/pyhvz2t9

Souto-Kustrín, S. (2007). Juventud, teoría e historia: La formación de un sujeto social y de un objeto de análisis. https://tinyurl.com/52vbmrcf

Tafesse, W. y Wood, B. P. (2021). Followers’ engagement with Instagram influencers: The role of influencers’ content and engagement strategy. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102303. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102303

Valor, J. y Sierber, S. (coord.) (2004). Uso adictivo de los jóvenes hacia internet y la telefonía móvil. E-business center, PwC y IESE.

Van-den-Abeele, E., Vanwesenbeeck, I., & Hudders, L. (2023). Child’s privacy versus mother’s fame: unravelling the biased decision-making process of momfluencers to portray their children online. Information, Communication & Society, 27(2), 297–313. https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2205484

Van-Reijmersdal, E. A., Rozendaal, E., Hudders, L., Vanwesenbeeck, I., Cauberghe, V. y Van-Berlo, Z. M. C. (2020). Effects of Disclosing Influencer Marketing in Videos: An Eye Tracking Study among Children in Early Adolescence. Journal of Interactive Marketing, 49(1), 94-106. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2019.09.001

Waqas, M., Hamzah, Z. L. y Mohd-Salleh, N. A. (2021). Customer experience with the branded content: A social media perspective. Online Information Review, 45(5), 964-982. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2019-0333

Wolf, A. (2020). Gen Z & Social Media Influencers: The Generation Wanting a Real Experience. Honors Senior Capstone Projects, 51. https://tinyurl.com/dewz5yp9

Zozaya-Durazo, L. D., Feijoo-Fernández, B. y Sádaba-Chalezquer, C. (2022). Análisis de la capacidad de menores en España para reconocer los contenidos comerciales publicados por influencers. Revista de Comunicación, 21(2), 307-319. https://doi.org/10.26441/RC21.2-2022-A15