indexlcomunicación | nº 9 (3) 2019 | Páginas 115-138

E-ISSN: 2174-1859 | ISSN: 2444-3239 | Depósito Legal: M-19965-2015

Recibido el 08_07_2019 | Aceptado el 28_09_2019 | Publicado el 16_11_2019

El número musical en las series de televisión:

la sincronía musicovisual como característica principal de la escena musical

musical

performances in tv series: musical-visual synchrony as the main feature of the

musical scene

https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnume

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Pedro Galeano Galea

pedro.galeano@uca.es

![]() http://orcid.org/0000-0001-8999-6243

http://orcid.org/0000-0001-8999-6243

Universidad de Cádiz

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

![]() Para citar este

trabajo: Galeano Galea, P. (2019). El número musical en las series de televisión: la sincronía musicovisual como característica principal de la

escena musical. index.comunicación, 9(3), 115-138. https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnume

Para citar este

trabajo: Galeano Galea, P. (2019). El número musical en las series de televisión: la sincronía musicovisual como característica principal de la

escena musical. index.comunicación, 9(3), 115-138. https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnume

Resumen: El número musical se ha convertido en un recurso

usual en las series de televisión. Esta investigación señala tres objetivos:

estudiar la aparición del número musical y sus características principales en

la ficción televisiva; definir la tipología de música utilizada en dichas

actuaciones; y, por último, señalar qué clase de sincronía musicovisual se

emplea en la muestra seleccionada. En este estudio descriptivo se han empleado

dos procedimientos: la revisión bibliográfica de fuentes actuales y el estudio

de 76 casos de números musicales en diferentes episodios. Las series de

televisión, en su mayoría en formato dramedia,

incluyen uno o varios números musicales en algunos de sus episodios, tanto para

homenajear al género del musical como para ofrecer nuevos contenidos a su

público. En muchos casos se emplea la música preexistente y más concretamente

la forma cover para ofrecer canciones

interpretadas por el propio elenco de la serie. Una característica importante

es la sincronía musicovisual en este tipo de escenas, siendo generalmente

clasificada como unificadora y producida tanto por el fraseo, las muecas en el

rostro de los personajes y sus movimientos corporales, como por el ritmo de

montaje en la posproducción del capítulo. Palabras clave: ficción televisiva; series de televisión; número

musical; sincronía musicovisual; dramedia.

Abstract: Musical performances have become a common resource

in television fiction. The objectives of this research are to study musical

performances and their main characteristics in television fiction; to define

the type of music used in these performances; and, finally, to indicate what

kind of musical-visual synchronisation is used in the selected samples. In this

descriptive study, two procedures have been employed: the bibliographical

review and the study of 76 cases of musical performances in different episodes.

Television series, mostly in dramedy

format, include one or several musical performances in some of their episodes,

both as a tribute to the musical genre, as well as a way of offering new

content to its audience. In many cases pre-existing music is used, and more

specifically, the cover musical

format, in order to offer songs performed by the same cast of the series. An

important characteristic is the musical-visual synchronisation in these types

of scenes. This synchrony is generally categorised as unifying, and it is

produced by both the phrasing, facial gestures and body movements of the

characters, and by the rhythm of editing in the post-production of the episode. Keywords: Television Fiction; Tv Series;

Musical Performance; Music-Visual Synchronisation; Dramedy.

1.

Introducción

El género del musical ha experimentado grandes

cambios desde su aparición a finales de los años veinte en la gran pantalla.

Dicho género tiene como antecesor en muchos casos a los espectáculos de

Broadway. En las últimas dos décadas se ha podido observar un uso bastante

común del número musical como recurso para homenajear a este género, que hoy en

día sigue en auge debido a las superproducciones cinematográficas y a los

espectáculos musicales en los teatros.

El empleo de este recurso en la ficción

televisiva, mayormente en el formato de la serie de televisión, es un claro

ejemplo del arraigo cultural y la puesta en valor de este género. A su vez, una

de las características primordiales del número musical es la gran cantidad de

puntos síncronos entre el componente musical y el visual, también conocido como

el fenómeno de la sincronía musicovisual. Por ello, este estudio pone de

manifiesto las características esenciales dadas en los números musicales

presentes en la ficción televisiva de las últimas dos décadas.

Es necesario aclarar que, a pesar de que algunos

autores como Carrasco (2010) entienden la serie de televisión como sinónimo de

teleserie, en esta investigación se empleará dicho término como un concepto

paraguas que recoge todas las formas de ficción televisiva divisibles en

capítulos. Por tanto, se incluirán formatos tales como la miniserie, la

teleserie y la antología. Quedan fuera de dicho término esas ficciones

televisivas autoconclusivas e indivisibles en episodios como son el telefilm y

otras formas no mencionadas anteriormente. Se ha decidido emplear dicha manera

de referirse a esta agrupación de formatos para facilitar la lectura del

estudio, las referencias y estar más acorde con la categorización empleada en

bases de datos como IMDb [1] y páginas web, en las que tanto las miniseries

como las antologías aparecen clasificadas bajo el nombre de «series de

televisión».

2. La

relación sincrónica entre el componente musical y el visual en las series de

televisión expuesta en el número musical

2.1 La ficción televisiva en las cadenas

público-privadas de televisión y en las plataformas de ‘streaming’

En los últimos años las series de ficción han

tomado relevancia en el espacio cultural de la sociedad. Esta cuestión no se debe

a que los espectadores vean ahora más series de televisión que antes, sino a

que se generan más discursos en torno a estas obras audiovisuales. Además, se

han consolidado importantes prácticas culturales a su alrededor,

estableciéndose su consumo como un hábito para la sociedad, y más

concretamente, para los jóvenes. Por ello, se han originado diversas transformaciones

tanto en la difusión y visualización de estos contenidos, como en los

diferentes formatos que han surgido bajo el género de la ficción televisiva.

En la última década se han producido algunos

cambios en la forma de consumo de estos productos audiovisuales. Con la

aparición de las grabadoras digitales y, posteriormente, la existencia de un

servicio de vídeo bajo demanda y su evolución hasta convertirse en plataformas

de streaming, se ha observado que hoy

en día se consume más contenido que nunca, pero empleando otras ventanas

diferentes a la televisión comercial (Cascajosa, 2016). Tal es la importancia

que reciben las nuevas tecnologías, que las productoras de las series ofrecen a

los espectadores (a su vez, internautas) una serie de servicios de valor

añadido que complementan su experiencia al consumir las series de televisión.

Este tipo de servicios son «páginas webs que reflejan el universo de la serie,

comentarios de episodios, entrevistas, tonos para móviles, salvapantallas y un

largo etcétera» (Cascajosa, 2009: 30).

A pesar de la aparición de estas plataformas y el

empleo de redes sociales de manera simultánea mientras se consume este

producto, «la mayor parte del público sigue viendo las series mientras son

emitidas en su pase original, que se mantiene como primera ventana de

exhibición» (Cascajosa, 2016: 49). A pesar de esto, algunas series se emiten

originalmente a través de las plataformas de streaming y mantienen la

denominación de series de televisión. De hecho, son muchos los casos de series

que empezaron a emitir sus primeras temporadas en los canales de televisión,

pero los responsables de su difusión decidieron continuar emitiendo el resto de

las temporadas en las plataformas anteriormente citadas.

Un claro ejemplo es Netflix, el servicio de

videoclub que surgió en 1997 y que después favoreció la integración entre

ordenador y televisor gracias a la visualización en streaming. Otra de las plataformas destacables es HBO.

Tanto en los canales de televisión públicos y

privados, como en las principales plataformas digitales se pueden encontrar una

variedad de géneros, entre los que destaca la ficción. Este género se puede

definir como «destinado al entretenimiento de las audiencias a través de la

narración de relatos inventados, cuya distribución en lata posibilita su

programación en muy diversas franjas horarias de la parrilla» (Carrasco, 2010:

182). Este autor distingue tres formas básicas según su estructura narrativa:

el telefilm, la miniserie y la teleserie.

El telefilm es un formato televisivo de ficción de

carácter unitario consistente en la emisión de un relato autoconclusivo, salvo

secuelas. A diferencia de la miniserie, formato con el que a veces se le

confunde, no está organizado en capítulos (Gordillo, 2009). Por el contrario,

se define la miniserie como aquel formato televisivo de ficción estructurado en

escasos capítulos (dos o tres generalmente) y con un relato autoconclusivo, a excepción

de que se realicen secuelas (Carrasco, 2010). Existen varias modalidades de la

miniserie según la temática: narraciones procedentes de adaptación de novelas

de ficción; biografías de personajes de distintos ámbitos de la cultura, la

ciencia o cualquier otra parcela; acontecimientos históricos; y familiares

(Gordillo, 2009).

Finalmente, el formato al que mayor atención se le

presta es al de la teleserie. Se denomina teleserie a «la narración seriada de

diferentes relatos de ficción, fragmentados en diferentes capítulos» (Carrasco,

2010: 183). El mismo autor añade que tiene un claro propósito comercial

destinado al entretenimiento y que la duración de los capítulos viene definida

tanto por la propia estructura de la parrilla de la cadena como por los hábitos

de consumo de los espectadores. Presenta una clasificación de esta categoría en

cinco formatos diferentes agrupados en base a la naturaleza de su contenido, es

decir, en drama (soap opera,

telenovela y teleserie dramática) y en comedia (sitcom o comedia de situación y dramedy

o dramedia).

Carrasco (2010) también confecciona una tabla en la

que recoge todas las características de estos cinco formatos diferentes de

teleseries teniendo en cuenta su horario habitual de emisión, el número de

tramas, el carácter de la trama principal, el número de personajes, los

contenidos paradigmáticos, el target

al que va dirigido y la duración media de cada capítulo.

Tabla 1. Esquema conceptual final de los géneros y formatos de las series de ficción televisiva.

|

|

Ficción

televisiva: series |

||||

Teleserie de drama

Series de

estructura abierta o cerrada, cuyos contenidos de diferente naturaleza, |

Telecomedia Series de estructura

abierta y contenidos realistas, hacia el entretenimiento a través del humor y

la comedia. |

||||

|

|

Soap opera |

Telenovela |

Serie dramática |

Sitcom |

Dramedy |

|

Horario habitual de emisión |

Daytime, sobremesa |

Preferentemente tarde, sobremesa e

incluso prime time |

Prime time |

Sobremesa, tarde, acces prime time |

Sobremesa, prime time |

|

Periodicidad habitual |

Diaria |

Diversa, pero regular |

Semanal |

Generalmente diaria |

Semanal |

|

Número de tramas |

Múltiples |

Una principal |

Una principal y varias secundarias por

capítulo (no son necesarias, aunque sí frecuentes, las tramas de largo recorrido) |

Una principal y varias secundarias por

capítulo (no son necesarias tramas de largo recorrido) |

Una principal y varias secundarias de

largo recorrido. Una principal y varias secundarias por

capítulo |

|

Carácter de la trama principal |

Abiertas |

Cerrada |

Del capítulo, autoconclusiva (se incorporan

poco a poco elementos de continuidad de largo recorrido) |

Del capítulo, autoconclusiva |

Combinación de tramas abiertas de larga

duración con tramas autoconclusivas en cada capítulo |

|

Número de personajes |

Repartos corales susceptibles de

variación |

Reparto cerrado: una pareja protagónica y

varios secundarios fijos |

Repartos corales susceptibles de variación |

Repartos corales, aunque de escasos

personajes, y cerrados (ocasionalmente puede haber alguna incorporación o

variación) |

Repartos corales susceptibles de

variación |

|

Contenidos paradigmáticos |

Relaciones humanas desde los sentimientos |

Historias de amor con final feliz (amor como recompensa,

triunfo del bien sobre el mal) |

Diversos: acción, suspense, misterio, emociones,

conflictos personales |

Enredos, malentendidos y situaciones

comprometidas tomadas de lo cotidiano |

Revisión en clave de humor de los contenidos de

la soap opera |

|

Target |

Mujeres, amas de casa |

Adulto |

Adulto |

Todos los públicos, aunque es cada vez más frecuente la

segmentación |

Todos los públicos, aunque es cada vez más

frecuente la segmentación |

|

Duración media de cada capítulo |

50-60 min. |

35-50 min. Siendo habitual emisiones dobles |

45-60 min. |

20-30 min. |

50-75 min. |

Fuente: Carrasco (2010: 194).

Existen también otras formas de ficción

televisivas no recogidas por dicho autor. Esta es, por ejemplo, la antología.

Dicho formato se puede definir como «un producto televisivo que posee capítulos

totalmente independientes» (Gordillo, 2009: 140). Las más populares de la

historia han sido las series producidas por Alfred Hitchcock, aunque

actualmente se pueden encontrar ejemplos de series antológicas como Black Mirror (Channel 4, 2011-2014 y

Netflix, 2016-2019), la cual emplea capítulos autoconclusivos y con personajes

diferentes; American Horror Story

(FX, 2011-2019), que emplea en cada una de sus temporadas tramas diferentes con

personajes distintos realizados por el mismo elenco original; y Love, Death & Robots (Netflix,

2019), la cual presenta capítulos que son hibridaciones tanto de todo tipo de

formatos, como de la naturaleza de sus contenidos [2] (algunos capítulos son catalogados como

dramáticos, mientras que otros son considerados cómicos) y duración irregular

en sus episodios.

A continuación, se presenta una tabla resumen de

las tipologías de género de la ficción televisiva en las que se podrán

clasificar los diferentes casos analizados en este estudio:

Tabla 2. Clasificación de la ficción televisiva analizada en este estudio según su género y formato.

|

Miniserie |

||

|

Antología |

||

|

Serie de televisión |

Teleserie de drama |

Soap

opera |

|

Telenovela |

||

|

Serie dramática |

||

|

Telecomedia |

Comedia de situación |

|

|

Dramedia |

||

Fuente: elaboración propia a partir de la clasificación presentada por Carrasco (2010).

Finalmente, tanto los expertos del mundo de la

ficción televisiva como el público son conscientes de que la calidad de las

series y sus guiones a veces son mejores que las películas exhibidas en los

cines. Por ello, al ser un buen vehículo capaz de empatizar y conectar con su

público, la industria musical se ha aprovechado de dicha circunstancia

realizando en las series de televisión acciones de publicidad efectiva para dar

a conocer a nuevos solistas y bandas (Padilla y Requeijo, 2011).

2.2 El elemento musical en las series

de televisión

La funcionalidad de la música en la ficción

televisiva siempre ha estado en el punto de mira de los profesionales del

sector. En la serie de televisión se emplea la música como: acompañamiento de

la acción, un elemento que conecta con el público, y/o una forma publicitaria

para hacer famosos a los nuevos cantantes y para vender sus temas (Padilla y

Requeijo, 2011), ya sea en disco o en formato MP3 en tiendas de contenidos

multimedia y reproducción como iTunes.

Olarte (2010) comenta que, generalmente, toda esta

labor se encontrará en el departamento de ambientación musical, el cual no solo

se centra en la creación de las sintonías, cabeceras y ráfagas, sino también en

la utilización de melodías preexistentes que tienen la finalidad

predominantemente expresiva. Aunque esto no siempre ocurre, en ocasiones hay un

compositor musical que se encarga de crear la ambientación para la serie en

concreto.

Algunas veces la música tomará relevancia más allá

de ser una mera acompañante del propio capítulo de la serie, como es el caso de

Gossip Girl (The CW, 2007-2012) donde

se emplean canciones de bandas y solistas de Nueva York porque es la ciudad

donde se origina la trama, o Grey’s

Anatomy (ABC, 2005-2019), la cual emplea títulos de canciones para la

denominación de sus episodios. Destaca también el ejemplo de la serie Mad Men (AMC, 2007-2015) que usa una

banda sonora de la década de los años sesenta para facilitar que los

aficionados de la serie, incluso si no han nacido en dicha fecha, puedan

sentirse parte de la época a la que se hace alusión (Padilla y Requeijo, 2011).

En la ficción televisiva se puede emplear tanto

música original o incidental como música preexistente. La música original es

aquella que se encarga a un compositor para ser parte de la banda sonora de una

pieza audiovisual, mientras que la música preexistente es un tema que ya existe

en el mercado profesional y que para su utilización es necesario obtener los

permisos del compositor y/o editor fonográfico (Guijarro y Muela, 2003).

Esta es la primera clasificación de la música que

se empleará en esta investigación para aplicarse en el estudio de los casos. En

cuanto a la música original, se pueden encontrar tanto canciones originales

creadas para la propia serie como la banda sonora instrumental. En la mayoría

de los casos la sintonía o main title

theme suele ser también una composición original, la cual se puede

encontrar con letra (canción) o sin ella (banda sonora). A continuación, se

definirá esta tipología de música empleada en la ficción de televisión y, más

concretamente, en las series.

La sintonía es una pieza musical que acompaña a la

secuencia inicial de títulos, también conocida como opening. Esta pieza está asociada directamente con la serie y marca

acústicamente su entrada en el contexto del flujo sonoro televisivo. Las tres

funciones principales que cumple son la apelativa, la preparatoria y la de

identificación (Zuazu y López, 2014). Estas breves composiciones tienen una

duración que suele oscilar entre 0:37” y 4’: 35” (Olarte, 2010).

Las sintonías remiten a la serie desde la primera

emisión y sus características (ritmo, melodía y género), así como la letra en

el caso de que se trate de una canción, definen a grandes rasgos tanto el tono

general como el género audiovisual del que se trata, al mismo tiempo que se

apela a un target concreto (Zuazu y

López, 2014). Entre los compositores de esta forma musical empleada en las

series figuran músicos «de concierto»; compositores emblemáticos para la música

de cine; arreglistas profesionales y grandes compositores; músicos que se han

especializado en repertorio sefardita y otras culturas; ambientadores

musicales; o músicos que triunfaron en la canción pop (Olarte, 2010).

A partir de la sintonía, generalmente, se compone

el resto de la música incidental, ya sea mediante la fragmentación, repetición,

variación o desarrollo de los elementos reconocibles de esta breve pieza que a

veces podrá llegar a funcionar como leitmotivs

de los personajes principales (Zuazu y López, 2014). Un ejemplo de ello es el leitmotiv

empleado para acompañar a la protagonista de la serie El tiempo entre

costuras (Antena 3, 2013-2014), como señalan García y Johnson (2015). El

tema musical que acompaña al personaje de Sira Quiroga [3] está inspirado en compositores españoles como

Isaac Albéniz (1860-1909) y Manuel de Falla (1876-1946). Además, “aparece

siempre en forma de música extradiegética y acompaña al personaje de Sira en

aquellas escenas que suponen un punto de inflexión para ella” (García y

Johnson, 2015: 116).

Sin embargo, otro tipo de música empleada en las

series de televisión será la música preexistente. Esta tipología la componen

aquellos temas ya compuestos previamente a la fecha en la que se produjo la

pieza de ficción en cuestión.

Puesto a que no existe una subclasificación de la

música empleada en las series de televisión. Se han seleccionado las diferentes

formas musicales que se pueden encontrar en una serie teniendo en cuenta las

clasificaciones que presentan autores tales como Guijarro y Muela (2003),

Olarte (2010) y Palencia-Lefler (2009). Dichos autores se centran en la música

publicitaria, por lo cual se excluirían aquellos formatos en relación con la

música propia de los anuncios, como es el caso del jingle, “un mensaje

publicitario hecho canción” (Guijarro y Muela, 2003: 89).

Por lo tanto, las subcategorías existentes dentro

de la música preexistente serán los formatos musicales tales como: el

fono/master, el cover [4], las adaptaciones de temas ya existentes y las

melodías de archivo (Olarte, 2010). Serán estos formatos, juntos a los de la

música original (canción original, banda sonora y tema instrumental original),

los que formen las tipologías de la segunda clasificación que se aplicará en

este estudio.

En relación con el tipo de música que se emplea en

las series, Quiles y Herrera (2000: 172) realizan un análisis de las músicas

más utilizadas en este tipo de programas y las «estructuran en cuatro niveles,

que por orden de mayor a menor presencia son: pop-rock o similar; música dance o similar; música de ambiente con

melodías pegadizas y textura anodina; clásica o similar». Los autores Zuazu y

López (2014: 17) también mencionan que las «canciones de música pop representan

la inmensa mayoría de las músicas prexistentes que […] deben ser escuchadas

atentamente y establecen un tipo de relación distinta con el espectador y con

la trama». Además de que, como ya se menciona anteriormente, tanto los grupos

como los solistas emplean la serie de televisión para dar a conocer y promocionar

sus nuevos temas y singles. Un buen

ejemplo de ello serán los temas ‘Chasing cars’ de Snow Patrol (Eyes Open,

2006), y ‘How to save a life’ del grupo The Fray (How to Save a

Life, 2005), ambos empleados en el capítulo 18 de la temporada siete de

la serie Grey’s Anatomy (ABC, 2005-2019), los cuales

lanzaron a ambos grupos a lo más alto de las listas de iTunes (Padilla y

Requeijo, 2011).

Según Moschini (2011) los autores de las series de

televisión deciden usar los covers de

una canción en vez de su versión original debido a que el significado general

de la pieza musical puede ser cambiado por los arreglos instrumentales y las

actuaciones de los cantantes, independientemente de que se mantenga la letra

original.

Aunque es cierto que «la música incidental está

mucho más presente cuantitativamente que las músicas preexistentes (…) es

notable el modo en que esta última despliega su enorme eficacia y poder tanto

en los ámbitos narrativos como afectivos» (Zuazu y López, 2014: 17).

Para terminar, la música en la escena audiovisual

puede darse en el tiempo y el espacio diegético, es decir, en la pantalla se

puede observar la fuente de la que proviene la música; y, en tiempo y espacio

extradiegético o no diegético, es decir, que la fuente se encuentre fuera del

espacio de la imagen y del tiempo de la acción (Alten, 2008). En el primer

caso, la música diegética se podrá dar en las series cuando un personaje

presente en la escena cante o toque algún instrumento, mientras que la música

extradiegética se empleará en la mayor parte del capítulo con el empleo de la

banda sonora. En definitiva, la música en la serie «se hace presente de las

formas más diversas: diegética, no diegética, cantada por los personajes, con

artistas invitados, introduciendo números musicales, en situaciones reales o

fantásticas» (García, 2013: 205). Esta clasificación basada en la aparición en

escena de la fuente de la que procede la música también se aplicará en el

estudio de los casos.

Con el fin de orientar al lector en lo recorrido

hasta ahora sobre las clasificaciones abarcadas, y en forma de esquema para una

mayor comprensión de las tipologías de música de interés para el estudio, se

ofrece, a modo de guía, una tabla resumen de todas las clasificaciones de la

música empleada que se aplicarán en el análisis de los casos seleccionados:

Tabla 3. Clasificación de la música empleada en los números musicales de la ficción televisiva.

|

TIPO 1 (según el empleo original del tema musical) |

Música original |

|

|

Música preexistente |

||

|

TIPO 2 (según el formato musical empleado) |

Canción original |

|

|

Banda sonora o tema instrumental original |

||

|

Master o fono |

||

|

Cover |

||

|

Adaptación |

||

|

Música de librería |

||

|

TIPO 3 (según la presencia de la fuente emisora en la escena) |

Música diegética |

Voz + instrumentación |

|

Solo voz |

||

|

Musica extradiegética |

||

Fuente: elaboración propia a partir de las clasificaciones presentadas por Guijarro y Muela (2003), Olarte (2005), Alten (2008) y Palencia-Lefler (2009).

2.3 El número musical como encuentro

síncrono perfecto entre la música y la imagen

Como se menciona en los apartados anteriores, la

música toma un papel muy relevante en la ficción televisiva. La vinculación de

este elemento junto con el componente visual a veces es tan cercana que se

origina el fenómeno conocido como sincronía musicovisual. Se puede definir

dicho fenómeno como el encuentro síncrono entre un instante sonoro musical y un

instante visual debido a la coincidencia en fraseo o rostros, ritmo de montaje,

movimientos (corporales o de algún objeto) u otro motivo, originado en

cualquier momento dentro de la duración, en este caso, del número musical

(Leguizamón, 2001; Rodríguez, 2001).

Sedeño (2008) afirma que mediante la sincronía y

los puntos de sincronización se pueden crear una gran cantidad de efectos

narrativos y expresivos, así como conducir la atención visual hacia un hecho

que coincide con el sonido que se escucha. Además, a través de las palabras de

la autora se puede entender que la sincronía musicovisual mejora la percepción

y experiencia del receptor ante una pieza audiovisual.

Se puede considerar como una primera clasificación

tipológica la presentada por Leguizamón (2001), quien diferencia tres formas de

que se produzca la sincronía musicovisual: por rostros y fraseo vocal o por la

actuación instrumental; por los movimientos corporales (se incluirían aquí

tanto personas, como objetos, trazos gráficos, e incluso leyendas referidas a

cuerpo textuales); y, por último, dada por el ritmo de montaje, es decir, por

cortes, fundidos, pliegues digitales, múltiples planos, etc. Esta primera

clasificación tipológica hace referencia a la forma en la que se origina dicha

sincronía entre la música y la imagen presentada en la pieza audiovisual.

Por otro lado, una segunda clasificación que se

puede tener en cuenta es la que presenta Chion (1993) y Rodríguez (2001). Ambos

autores señalan diferentes grados de sincronía, entre los que se encuentran:

una sincronía unificadora, cuando se trata de una síncresis muy precisa; una

estética, en el caso de que se diera un margen escaso de precisión; y una

casual, en casos esporádicos e imprevisibles.

Sedeño (2008: 129) explica que la sincronía

unificadora «se trata de una sincronización permanente y precisa, en la que el

espectador percibe que la visión de la fuente sonora y el sonido están tan

estrechamente imbricados que acepta este vínculo como natural, a pesar de

basarse en un efecto artificial». Es decir, generalmente este tipo de sincronía

se dará cuando se emplee en una producción una música del tipo diegética.

En este estudio se aplicarán las dos

clasificaciones señaladas anteriormente y que se recogen a modo de resumen en la

siguiente tabla:

Tabla 4. Clasificación principal de la sincronía musicovisual en los números musicales de la ficción televisiva.

|

TIPO A (según cómo se origina la sincronía) |

Fraseo (labios) / Rostro (muecas al cantar) / Instrumento musical |

|

Movimiento de elementos y movimiento corporal de figurantes |

|

|

Ritmo del montaje de los planos y secuencias |

|

|

TIPO B (según la precisión de los puntos síncronos) |

Unificadora |

|

Estética |

|

|

Casual |

Fuente: elaboración propia a partir de las clasificaciones de Chion (1993), Leguizamón (2001) y Rodríguez (2001).

Este fenómeno, que estrecha lazos entre el

componente visual y el musical, se puede observar claramente en las series de

televisión, más concretamente, en el número musical. Este tipo de número es un

‘nuevo’ recurso inspirado en categorías clásicas y empleado por los guionistas

para sorprender a su público (García, 2013: 205).

El musical es uno de los géneros cinematográficos

que más versatilidad ha experimentado desde su lanzamiento a finales de los

años veinte, o que radica en su esencia es la música que, junto con el texto y

la danza, consigue amalgamar una historia. Ésta, presentada al espectador con

una elaborada preparación escénica, es la clave del musical: la coreografía, el

decorado, el vestuario, la luz y el color (Olarte, 2005). Como homenaje a este

género, algunas series introducen capítulos musicales completos o emulan

números de los musicales de Broadway de forma esporádica.

La mayoría de las veces la música se introduce de

forma diegética a través de personajes cantando a capella, y se justifica la inclusión de un número musical por

tratarse de situaciones, por ejemplo, en las que se ensaya una canción por un

grupo, se representa una actuación en un escenario o se realiza un baile en una

escuela de danza. En este sentido, «se trataría de un recurso similar al

utilizado en el tipo de musical backstage,

en el que se explica la introducción del número musical porque es parte de un show o un ensayo del mismo» (García,

2013: 211).

Algunos autores como Stilwell (2003) han estudiado

este tipo de número en las comedias de situación o sitcom. Para él, tanto las comedias como los musicales presentan

estructuras bastante rígidas y el placer se encuentra en lo superficial, pero a

veces el propio número musical puede funcionar como una broma en sí mismo.

García (2013) comenta que hay dos formas de

introducir un número musical. Una forma es mediante una manera realista,

justificándose como anteriormente se ha comentado, mediante parte de un show o un espectáculo. Otra forma sería

la de integrar el número musical dentro del argumento, es decir, como un

vehículo para que los personajes expresen sus sentimientos. Stilwell (2003)

reconoce que a veces el número musical tiende a ser una suspensión de un

momento en el tiempo, es decir, en algunos casos se puede encontrar que tras un

número musical en un capítulo de la serie la acción se retoma donde se había

quedado antes de iniciar dicho número.

A veces, el musical deja de ser un número

esporádico en un capítulo y toma mayor relevancia siendo el núcleo de la serie al

completo. Un ejemplo de ello es Glee

(Fox, 2009-2015), una serie de formato enteramente musical. «Sus canciones han

dado lugar a más de una decena de discos y sus actores protagonistas, casi

todos adolescentes, han hecho varias giras de conciertos por todo el país»

(Padilla y Requeijo, 2011: 77).

Para autores como Moschini (2011), en los números

musicales las letras de las canciones son el sonido más destacado o, que al

menos, comparten la misma importancia que los diálogos de la pantalla. El hecho

de que estas letras se escuchen claramente permite al público que las asocie

con las imágenes que ve. Para este mismo autor, los elementos que influyen en

el proceso narrativo son: el tipo de texto elegido (la canción o tema

interpretado), la versión de la canción (por ejemplo, un cover en vez de la versión original), y la parte de la canción que

se reproduce.

Algunas de estas características señaladas serán

las que se encuentren en el estudio de casos múltiples presentado en el

epígrafe dedicado a los resultados de esta investigación.

3. Metodología

El objeto de este estudio es analizar el empleo

del número musical en las series de televisión y observar las características

del mismo en relación con el fenómeno de la sincronía musicovisual. La

realización de esta investigación tiene un triple objetivo: en primer lugar,

estudiar la aparición del número musical y sus características principales en

la ficción televisiva con relatos fragmentados en capítulos emitida en España,

ya sea en cadenas de televisión públicas y privadas, como en las principales

plataformas de streaming para la

visualización de este tipo de contenidos en los últimos 20 años. Un segundo

objetivo es definir la tipología de música utilizada en los números musicales

de las ficciones señaladas en el primer objetivo. Un tercer y último objetivo

es señalar qué clase de sincronía musicovisual se emplea en los números

musicales seleccionados.

El diseño de la metodología es del tipo

descriptivo al tratarse de una investigación aplicada. Se podría organizar en

dos partes bien diferenciadas que implican la utilización de una doble

metodología y la división del estudio en dos etapas. La primera consiste en una

revisión bibliográfica de fuentes secundarias, tanto obras monográficas como

artículos científicos actuales que abordan el tema investigado. Por otro lado,

en la segunda etapa se ha empleado un estudio de casos múltiples.

Las unidades de muestreo para este estudio son los

capítulos de las diferentes series de televisión. Para la recolección de la

muestra de los casos se han seleccionado diferentes requisitos que las piezas

de ficción televisiva seleccionadas deberán cumplir:

1.

Ser un

formato televisivo de ficción compuesto por más de un capítulo. Es decir, se

incluirán en la población las formas de ficción tales como las teleseries, las

miniseries y las antologías. Por tanto, quedarán excluidos el formato del

telefilm y las formas no mencionadas anteriormente.

2.

Incluir al menos

un número musical en alguno de sus capítulos. Es decir, quedan excluidos de la

población de este estudio cualquier serie que no contenga un número musical

según la definición de este término dada en esta investigación.

3.

Haber sido

emitida en las cadenas de televisión públicas o privadas de España, o en su

lugar, en las tres principales plataformas de streaming actuales (Netflix, HBO y Amazon Prime Video) para la

visualización de series. Por tanto, se excluyen todas esas series cuyos

capítulos donde se presenten números musicales no hayan sido aún emitidos en

España o pertenezcan a otras plataformas no nombradas.

4.

Disponer de

una versión doblada al español de sus capítulos. El tema o canción escogida

para el número musical no tendrá que estar doblado necesariamente, pero los

diálogos realizados por los personajes que forman parte del elenco del capítulo

analizado sí deberán estar doblados al idioma español. A su vez, se

considerarán también como parte de la población los capítulos de series

producidas por países hispanohablantes, siempre y cuando se cumplan los demás

requisitos establecidos. Ejemplo de esta última aclaración son las series: La casa de las flores (Netflix,

2018-2019), una ficción de México, y la serie musical argentina, Go! Vive a tu manera (Netflix, 2019),

las cuales se emiten en la plataforma Netflix.

5.

El año de

emisión del capítulo seleccionado en el que se presente el número musical en

cuestión deberá ser superior al año 2000. Por tanto, quedan excluidas de la

población aquellas series que presentan números musicales en capítulos emitidos

en la fecha anterior al 1 de enero del año 2000. Por ejemplo, el capítulo

especial musical titulado ‘The bitter suite’ (3x12) de la serie Xena: Warrior Princess (Syfy, 1995-2000), traducida en

España como Xena: la princesa guerrera,

se emitió en 1998. Por ello, este capítulo de serie queda fuera de la población

establecida para el estudio.

6.

No podrá ser

una serie catalogada como animación o ‘adultoon’ [5], ni ser una serie producida para su emisión en canales de contenidos

únicamente infantiles. En las series de televisión dirigidas a un público

infantil es muy común emplear números musicales en los que los personajes

canten y/o bailen. Algunos ejemplos de estas series que quedan excluidas de la

población de estudio son: The Simpsons

(Fox, 1989-2019), Family Guy (Fox,

1999-2019), Hannah Montana (Disney

Channel, 2006-2011), Phineas and Ferb

(Disney Channel, 2007-2015), Adventure

Time with Finn & Jake (Cartoon Network, 2010-2018), y Tuca & Bertie (Netflix, 2019).

Finalmente, la muestra obtenida está compuesta por 76 capítulos de series en los que se presenta un número musical. Es importante aclarar que en aquellas series de género musical o que suelen presentar en la mayoría de sus capítulos a lo largo de la temporada números musicales se ha analizado el primer episodio o capítulo piloto. Sin embargo, existe la excepción de algunos casos concretos en los que se ha seleccionado otros episodios diferentes del piloto por la relevancia y el interés que pueda aportar a esta investigación, como es el caso de la serie Glee (Fox, 2009-2015), Smash (NBC, 2012-2013) o Vinyl (HBO, 2016).

Tras tener en cuenta todos los requisitos señalados se han recopilado y seleccionado los capítulos de las diferentes series a través de la información recuperada de bases de datos como IMDb, y otras fuentes secundarias.

A continuación, se expone en un cuadro los setenta y seis capítulos de series seleccionados que formarán la muestra de este estudio. Las series se presentan en su título original, ordenadas según la fecha de emisión, y acompañadas de la plataforma y el año de su primera y última emisión. Además, se añade el número de la temporada y del capítulo al que pertenecen el número musical o los números musicales, en caso de tratarse de un episodio especial.

Tabla 5. Lista de episodios de series de televisión analizadas.

|

Serie de televisión |

Plataforma, |

Episodio |

|

The X-Files |

Fox, 1993-2018 |

9x13 |

|

Sabrina the teenage witch |

ABC, 1996-2000 y The WB, 2000-2003 |

7x10 |

|

Ally McBeal |

Fox, 1997-2002 |

3x21 |

|

Oz |

HBO, 1997-2003 |

5x06 |

|

Buffy

the Vampire Slayer |

The WB, 1997-2001 y UPN, 2001-2003 |

6x07 |

|

That

'70s Show |

Fox, 1998-2006 |

4x24 |

|

Malcolm in the Middle |

Fox, 2000-2006 |

2x13 |

|

Scrubs |

NBC, 2001-2008 y ABC, 2009-2010 |

6x06 |

|

Un paso adelante |

Antena 3, 2002-2005 |

1x01 |

|

Two and a half men |

CBS, 2003-2015 |

10x13 |

|

Desperate Housewives |

ABC, 2004-2012 |

1x11 |

|

House M. D. |

Fox, 2004-2012 |

7x15 |

|

Paco y Veva |

La 1 (TVE), 2004 |

1x01 |

|

Grey's

Anatomy |

ABC, 2005-2019 |

7x18 |

|

Los Hombres de Paco |

Antena 3, 2005-2010 |

4x01 |

|

How I met your mother |

CBS, 2005-2014 |

5x12 |

|

Bones |

Fox, 2005-2017 |

5x19 |

|

The

Office |

NBC, 2005-2013 |

7x03 |

|

Supernatural |

The WB, 2005 y The CW, 2006-2019 |

10x05 |

|

30 Rock |

NBC, 2006-2013 |

2x10 |

|

Psych |

USA Network, 2006-2014 |

7x15 |

|

Pushing Daisies |

ABC, 2007-2009 |

1x02 |

|

Mad Men |

AMC, 2007-2015 |

7x07 |

|

Skins |

Channel 4, 2007-2013 |

1x09 |

|

Flight of the Conchords |

HBO, 2007-2009 |

1x01 |

|

La que se avecina |

Telecinco, 2007-2019 |

7x05 |

|

18, la sèrie |

Antena 3, 2008-2009 |

1x01 |

|

Física o química |

Antena 3, 2008-2011 |

6x09 |

|

Fringe |

Fox, 2008-2013 |

2x20 |

|

Modern family |

ABC, 2009-2019 |

1x04 |

|

The middle |

ABC, 2009-2018 |

8x22 |

|

Marisol, la película |

Antena 3, 2009 |

1x01 |

|

The good wife |

CBS, 2009-2016 |

5x11 |

|

Glee |

Fox, 2009-2015 |

2x07 |

|

Community |

NBC, 2009 -2014 y Yahoo!, 2015 |

3x10 |

|

Dance Academy |

ABC1, 2010-2013 |

1x01 |

|

Los protegides |

Antena 3, 2010-2012 |

2x06 |

|

Raphael: Una historia de

superación personal |

Antena 3, 2010 |

1x01 |

|

Raising Hope |

Fox, 2010-2014 |

3x21 |

|

Once

Upon a Time |

ABC, 2011-2018 |

6x20 |

|

American Horror Story |

FX, 2011-2019 |

4x01 |

|

Rocío Dúrcal, volver a verte |

Telecinco, 2011 |

1x01 |

|

Black Mirror |

Channel 4, 2011 -2014 y Netflix, 2016-2019 |

1x02 |

|

Bunheads |

ABC Family, 2012-2013 |

1x01 |

|

Girls |

HBO, 2012-2017 |

5x05 |

|

Smash |

NBC, 2012-2013 |

1x05 |

|

Mi gitana |

Telecinco, 2012 |

1x01 |

|

Nashville |

ABC, 2012-2016 y CMT, 2016-2018 |

1x01 |

|

Super

Fun Night |

ABC, 2013-2014 |

1x03 |

|

The Golbergs |

ABC, 2013-2019 |

2x14 |

|

Vive cantando |

Antena 3, 2013-2014 |

1x01 |

|

Orphan Black |

BBC America, 2013-2017 |

2x03 |

|

Inside Amy Schumer |

Comedy Central, 2013-2016 |

3x02 |

|

Orange Is The New Black |

Netflix, 2013-2019 |

6x01 |

|

Mozart in the jungle |

Amazon, 2014-2018 |

2x04 |

|

Bienvenidos al Lolita |

Antena 3, 2014 |

1x01 |

|

Dreamland |

Cuatro, 2014 |

1x01 |

|

The Flash |

The CW, 2014-2019 |

3x17 |

|

Empire |

Fox, 2015-2019 |

1x01 |

|

Sense8 |

Netflix, 2015-2018 |

1x02 |

|

The

Magicians |

Syfy, 2015-2019 |

2x09 |

|

Crazy

Ex-Girlfriend |

The CW, 2015-2019 |

1x12 |

|

Younger |

TV Land, 2015-2019 |

5x11 |

|

Vinyl |

HBO, 2016 |

1x02 |

|

Gilmore Girl: A year in the life |

Netflix, 2016 |

1x03 |

|

The get down |

Netflix, 2016-2017 |

1x01 |

|

Paquita

Salas |

Flooxer, 2016-2017 y Netflix, 2018-2019 |

1x04 |

|

Young Sheldon |

CBS, 2017-2019 |

1x16 |

|

Riverdale |

The CW, 2017-2019 |

2x18 |

|

Pose |

FX, 2018-2019 |

1x01 |

|

Arde Madrid |

Movistar +, 2018 |

1x04 |

|

Rise |

NBC, 2018 |

1x01 |

|

Chilling Adventures of Sabrina |

Netflix, 2018 |

2x04 |

|

La casa de las flores |

Netflix, 2018-2019 |

1x03 |

|

Luis Miguel: La serie |

Netflix, 2018 |

1x01 |

|

Go! Vive a tu manera |

Netflix, 2019 |

1x01 |

Fuente: elaboración propia.

Con el propósito de poder llevar a cabo un estudio de casos más profundo, se establecieron las principales características o variables a las que prestar atención durante los procesos tanto de revisión bibliográfica como de análisis y visionado de la muestra. A continuación, se exponen todas las variables estudiadas:

Tabla 6. Variables analizadas en el estudio de casos múltiples.

|

a)

País de origen de

la pieza de ficción |

|

b)

Tipología de género

de la ficción televisiva estudiada (Carrasco, 2010) |

|

-

Miniserie -

Antología -

Teleserie o Teleserie de drama § Soap opera § Telenovela § Serie dramática o Telecomedia § Comedia de situación (sitcom) § Dramedia |

|

c)

Target según la

clasificación por edades de la plataforma IMDb de la serie analizada |

|

d)

Duración media del

capítulo |

|

e)

Año de emisión del

capítulo en su versión original |

|

f)

Número de la

temporada a la que pertenece el capítulo |

|

g)

Número del episodio

en la temporada señalada |

|

h)

Título del capítulo

(si lo tiene) |

|

i)

Presencia de un

único número musical o de varios en el capítulo analizado |

|

j)

Presencia de canto

(con letra) y baile (con coreografía no improvisada) |

|

k)

Música según

tipología 1 (Guijarro y Muela, 2003) |

|

-

Música original -

Música preexistente |

|

l)

Música según

tipología 2 (Guijarro y Muela, 2003; Palencia-Lefler, 2009; y Olarte, 2010) |

|

-

Canción original -

Banda sonora o tema

instrumental original -

Master o fono -

Cover -

Adaptación -

Música de librería |

|

m)

Música según

tipología 3 (Alten, 2008) |

|

-

Música diegética o Voz + instrumentación o Sólo voz -

Música

extradiegética (tanto voz como parte instrumental) |

|

n)

Sincronía

musicovisual según clasificación a (Leguizamón, 2001) |

|

-

Fraseo/rostro/instrumento

musical -

Movimiento corporal

o de elementos -

Ritmo de montaje |

|

o)

Sincronía

musicovisual según clasificación b (Chion, 1993; y Rodríguez, 2001) |

|

-

Unificadora -

Estética -

Casual |

Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenida esta información se ha procedido

a tabular los datos resultantes y a reagruparlos según cada criterio para

realizar un análisis conjunto de los mismos, el cual se expone a continuación

en el apartado dedicado a los resultados.

4. Análisis de los datos:

características de los números musicales en las series seleccionadas

Tras la realización del estudio de los 76

capítulos de series de televisión en los que se encuentran presentes uno o

varios números musicales, se han obtenido los resultados que se comentan a

continuación.

En cuanto a la primera variable estudiada, no se

puede negar que gran parte de la ficción televisiva que encontramos tanto en

los canales públicos y privados, como en las plataformas de streaming de España, ha sido producida

en Estados Unidos. De hecho, más del 70 por ciento de los casos analizados

pertenecen a series que provienen de dicho país. Aun así, aquellas series

producidas en España, un 21 por ciento del total, sirven como muestra

suficiente para observar qué tipo de números musicales se pueden encontrar en

la ficción española. Esta cuestión se retoma al final de este apartado.

De los géneros y formatos señalados en los

apartados anteriores se observa representación de todos en los casos

estudiados: miniseries, antologías y teleseries, tanto de drama como

telecomedias. En la ficción televisiva divisible en episodios el subgénero con

mayor representación es la teleserie, siendo éste el formato predominante en 66

casos (87 por ciento de la muestra). A su vez, atendiendo a la clasificación

que presenta Carrasco (2010), la naturaleza que se impone en los contenidos es

el de la comedia (42 casos) y el formato con mayor presencia es el de la

dramedia o dramedy (25 casos). Aun

así, muy cercano a los valores de la dramedia se halla el formato de teleserie

dramática, presente en el 30 por ciento de las series analizadas. Estos datos

casan claramente con el target de las

piezas de ficción analizadas. De hecho, el perfil del público de la mayoría de

estas series es de jóvenes que se inician en la etapa de adolescencia tardía

(contenidos para mayores de 16 años). Por ello, no es de extrañar que el género

musical que predomine en los temas y canciones interpretados en las series sea

el género pop-rock (Quiles y Herrera, 2000), el cual es consumido generalmente

por este target.

Precisamente —y en relación con este target comentado, que es la tercera

variable señalada en la metodología—, gran parte de la muestra empleada son

consideradas como teen series.

Masanet y Fedele (2019: 6), definen las series juveniles o teen series como «aquellos productos de ficción seriada

protagonizados por personajes adolescentes y dirigidos expresamente a una

audiencia juvenil». Algunas características más actuales de estas series son

«la predominancia del género dramático y de ciencia ficción, el uso creciente

de escenarios diferentes de los tradicionales instituto y hogar, y una compleja

estrategia transmedia» (Masanet y Fedele, 2019: 7).

No hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad

de casos en los que se utiliza un único número musical (51 por ciento), frente

a aquellos capítulos de series en los que se presentan varios (49 por ciento).

De estos últimos 37 casos analizados donde existen más de un número musical por

episodio, se entenderán como capítulos especiales aquellos que se den

generalmente en series que no tienen relación directa con el género musical y

la industria de la música. Es decir, series que por decisiones de sus

productores y guionistas hayan decidido realizar un episodio especial con

números musicales para homenajear este género y, como se citaba al principio

del estudio, incluir recursos nuevos para sorprender a sus seguidores (García,

2013). De hecho, es un recurso fácil para la parodia, la ironía y el humor.

Además de que «el número musical se ha convertido en un cliché habitual en la

construcción audiovisual para aludir a mundos imposibles y entornos oníricos»

(Fraile, 2012: 329). En definitiva, se podrán encontrar tanto capítulos con un

único número musical como que contengan varios, siendo esta última opción, un

capítulo especial que brindan los productores de la serie a sus seguidores.

Cabe destacar la considerable cantidad existente

de series en las que es normal y recurrente el empleo constante de números

musicales. En esta investigación se reconoce como serie de género musical o

vinculada al mundo musical a todas las ficciones que tratan temas relacionados

con el propio género —como Vive

Cantando

(Antena 3, 2013-2014) y Glee (Fox, 2009-2015)—, grupos de música —Flight of

the Conchords (HBO, 2007-2009)—, compañías de teatro

musical —Smash (NBC, 2012-2013)—, el

mundo del espectáculo y la danza —Un paso

adelante

(Antena3, 2002-2005) y Dance Academy (ABC1, 2010-2013)—, orquestas o bandas de música clásica —Mozart in the jungle (Amazon, 2014-2018)—, biopics

o documentales que traten la vida de artistas musicales —Luis Miguel: la serie (Netflix, 2018-)— y Mi gitana (Telecinco, 2012)—, la industria

fonográfica —Vinyl (HBO, 2016) y Empire (Fox, 2015-2019)—, o géneros musicales

concretos —por ejemplo, rap en el caso de la

serie The get down, (Netflix, 2016-2017), o country en la serie Nashville (ABC, 2012-2016

y CMT, 2016-2018). Este tipo de series suele incluir varios números

musicales en todos sus capítulos. Más del 30 por ciento de los casos analizados

forman parte de este conjunto de series de televisión que toman la música como

núcleo de las vidas de sus personajes.

En relación con esta cuestión, existe un término

dado en el ámbito cinematográfico denominado como backstages musicals, que son aquellas «películas musicales cuyas

historias tratan sobre un espectáculo y se centran en las relaciones entre los

intérpretes del mismo» (Selva, 2014: 132). Esta cuestión recuerda también a la

autonomía de los números musicales en algunas series de televisión, ya que

algunas veces estos números no están directamente vinculados a la historia que

se está desarrollando durante el episodio.

Precisamente uno de los casos analizados presenta

elementos estéticos similares al del videoclip, más allá de su alusión clara al

género musical. Al final del capítulo titulado ‘Chick or treat’ (1x03) dedicado

a Halloween en la sitcom de Super Fun Night (ABC, 2013-2014) aparece un movimiento de cámara

que se aproxima a la televisión del salón y se adentra en ella para dar pie a

un número musical en blanco y negro. Suena la canción ‘Monster Mash’ de Bobby

Pickett (The Original Monster Mash, 1962), que da pie a la aparición del elenco

disfrazado de la serie protagonizando un número musical grupal donde conviven

el canto y la danza en medio de un cementerio. Es decir, se observa en el

empleo del número musical por parte de los guionistas y productores la

utilización, a veces, de la estética del videoclip.

Prosiguiendo con las variables observadas en los

casos estudiados, al centrarnos en la décima variable, la cual hace referencia

al empleo del canto y la danza, se observa que en la mayoría de los números

musicales analizados los personajes cantan (91 por ciento de los casos) y

danzan con una estructura de movimientos o coreografía estudiada previamente

(49 por ciento). No se han considerado danzas o coreografías a aquellos

movimientos simples realizados por los personajes al ritmo de la música, ya que

la mayoría de las veces son improvisados por el actor o actriz que interpreta

el papel y con una funcionalidad más expresiva que espectacular o con intención

de exhibir un espectáculo. De esta forma, se centra la atención en aquellas

coreografías individuales y grupales que recuerdan a las realizadas en las

obras musicales clásicas o actuales.

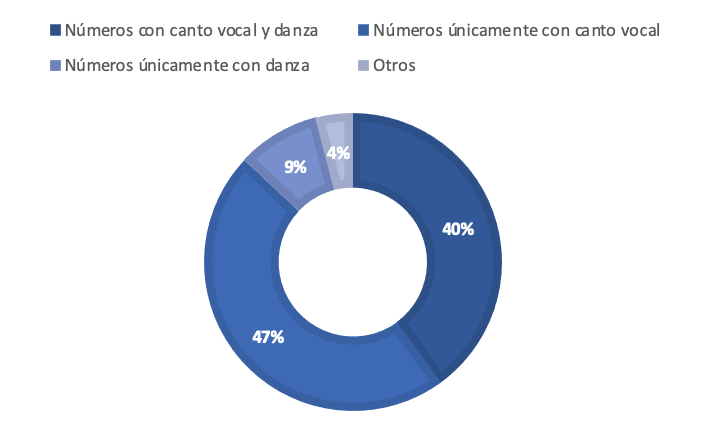

Gráfico 1. Diagrama circular donde se muestran los porcentajes correspondientes a los casos analizados en los que aparece el canto vocal o números de baile de manera conjunta o independiente.

Fuente: elaboración propia.

De hecho, varios capítulos analizados muestran ese

homenaje y recreación de números musicales propios de grandes producciones

cinematográficas como pueden ser Singin’

in the Rain (Gene Kelly y Stanley Donen, 1952). La escena tan emblemática

de esta película interpretada por Gene Kelly es recreada por el profesor Will

(interpretado por el actor Matthew Morrison) en el séptimo capítulo de la

segunda temporada de la serie Glee

(2009-2015). El tema musical ‘Singing in the rain’ es adaptado a la actualidad

en la serie y al target que la

consume, creándose un mash-up o bastard pop [6] con la canción ‘Umbrella’ de la cantante pop

Rihanna.

También se observa una intención de homenajear al

filme musical La la land (Damien

Chazelle, 2016) en el vigésimo segundo episodio de la octava temporada de la The Middle (2009-2018). Sue Heck

(interpretada por Eden Sher), la hija mediana de la familia, y su amigo Brad

protagonizan un número musical en el que no solo mencionan el nombre de los

actores protagonistas y el título de esta película musical, sino que además

recrean sus principales números de baile.

En la figura número 3 se puede observar la

similitud entre ambas piezas audiovisuales. En el episodio de la serie se

muestran guiños a la película La ciudad

de las estrellas: La la land incluidos en el mismo número musical. Por un

lado, en la película un grupo de personas realiza una coreografía interpretando

el tema original ‘Another day of sun’. Se observa la alusión a esta escena en

la participación de múltiples personajes que forman parte del número de danza

en el episodio de The Middle.

Imagen 1. Comparativa entre fotogramas de The Middle (a la izquierda) y de La la land (a la derecha).

Fuente: fotogramas del capítulo 8x22 de The Middle (ABC, 2009-2018) y La la land (Damien Chazelle, 2016)

A su vez, en la figura se muestran dos fotogramas,

tanto de la serie como de la película, en los que se observa una escena

originada en ambos casos en un banco donde los personajes cantan y realizan movimientos

al ritmo de la música. En el caso del número musical presente en este capítulo

la canción también es un tema original compuesto para el episodio titulado

‘March to your own drummer’.

Otra de las variables señaladas en la metodología

versaba sobre el tipo de música empleado en los números musicales. Se señalaron

dos clasificaciones tipológicas principales. Por un lado, dependiendo de si la

música existía previamente o no a la producción del capítulo, se podría

categorizar como música original o, por el contrario, preexistente. Por otro

lado, una segunda clasificación sugería diferentes subtipos de música, siendo

estos: canción original, banda sonora o tema instrumental original, fono o

master, cover, adaptación y música de

librería. En relación con esta cuestión de la tipología de música señalada por

Olarte (2010) y empleada en los números musicales analizados, predomina el uso

de música preexistente (63 por ciento de los casos) y, más concretamente, el

uso del cover. Esta última forma

musical está presente en unos 25 casos. Algunos motivos de su empleo han sido

ya mencionados por Moschini (2011) anteriormente. A pesar de ello, otro de los

motivos al que puede deberse su uso podría ser la intención de mantener cierta

correlación con el personaje que canta. De esta forma, no sólo se consigue

hacer propia la canción y el tema tratado en la misma, sino que también se

consigue mostrar un espectáculo en el que se presentan nuevas cualidades

musicales del actor o actriz que el público desconoce en la mayoría de los

casos.

En cuanto a la clasificación del tipo tres

señalada en esta investigación y centrada en la diferenciación entre la música

diegética y la extradiegética, se observa que en más del 90 por ciento de los

casos analizados la fuente vocal de la que proviene la música está presente en

escena, es decir, se trata de música diegética. Esto se debe a que el personaje

que protagoniza el número musical canta, atendiendo a la clasificación

presentada por Alten (2008). Sin embargo, únicamente en 21 casos la parte

instrumental que acompaña a la voz cantante se encuentra también presente en

escena, dejando de ser extradiegética. Los instrumentos que suelen aparecer más

en los números musicales analizados son las guitarras clásicas y acústicas

(1x04, Modern family), el piano

(2x04, Mozart in the jungle), e

instrumentos propios de un grupo de rock como la batería, la guitarra eléctrica

y el bajo eléctrico (4x01, Los hombres de

Paco).

Como se exponía en la parte teórica de esta

investigación, una de las características de estos números musicales es la

aparición de puntos síncronos musicovisuales. Si se centra la atención en este

fenómeno de la sincronía musicovisual es importante señalar que siempre está

presente en todos los números musicales analizados. Según la clasificación

establecida por Leguizamón (2001), la cual se centraba en la forma en la que se

producía dicha sincronía, más del 80 por ciento de los casos viene originada

tanto por el fraseo (labio) y el rostro (muecas al cantar), como por el

movimiento corporal de los figurantes y el ritmo del montaje de los planos y

secuencias. Otra clasificación señalada en esta investigación fue la presentada

por Sedeño (2008), quien diferenciaba entre una sincronía musicovisual

unificadora, estética y casual. Se observa en los casos estudiados que en más

del 90 por ciento de los números musicales se da una sincronía unificadora.

Este dato no es de extrañar, puesto que la sincronía unificadora tiende a darse

cuando se presenta una música diegética.

A veces, el playback

también se encontrará presente en algunos de los números musicales de las

series de televisión. Esta reproducción de música anteriormente grabada

mientras los artistas cantan o tocan sus instrumentos de manera fingida es un

empleo común tanto en el cine musical como en el videoclip (Selva, 2014). Un claro ejemplo de su uso es el capítulo

noveno de la sexta temporada de Física o

química (Antena 3, 2008-2011). En dicho episodio se realiza un lipdub [7] o playback grupal. Se podría considerar

como sincronía unificadora, pero el espectador observa que el sonido procede de

una fuente que realmente no se ve (y esto se muestra claramente cuando el

personaje que frasea y mueve los labios no coincide con quien canta y se

escucha). Por ello, se presenta una circunstancia especial ya que la

característica principal de la sincronía unificadora, es decir, el empleo de

una música diegética, no se manifiesta en dicho ejemplo.

Por último, y con la intención de aprovechar los

resultados obtenidos al máximo, se ha decidido centrar la atención en la

producción española y su presencia en los casos analizados (más del 20 por

ciento del total). Los números musicales dados en los capítulos analizados de

las series producidas en España presentan las siguientes características generalmente.

En ellos se presentan el mismo número de casos que contienen un único número

musical, como varios números musicales. Este último, sobre todo, se encuentra

en las series de género musical y en las miniseries analizadas. A pesar de que

en España existen varios ejemplos de miniseries sobre biopics de cantantes famosos (por ejemplo, series sobre la vida de

Raphael, Isabel Pantoja, Marisol, Rocío Dúrcal, etc.), el formato que predomina

es el dramedia o dramedy (50 por

ciento de las series españolas analizadas). En estos números musicales se

tiende a emplear mayormente la música preexistente, realizándose covers de los temas seleccionados, y se

respeta así la letra original y el estilo musical de la canción interpretada.

5.

Bibliografía

Alten, S. (2008). El sonido en los medios audiovisuales. Andoain: Escuela de Cine y Video.

Calderón, D. (2013). Música y sonido en el ‘lipdub’. En Gustems, J. (Ed.). Música y audición en los géneros audiovisuales. Barcelona:

Universidad de Barcelona, pp. 169-177.

Carrasco, A. (2010). Teleseries: géneros y formatos. Ensayo

de definiciones. Miguel Hernández Communication Journal, 1, 174-200.

Cascajosa, C. (2016). La

cultura de las series. Barcelona: Kaplan.

Cascajosa, C. (2009). La nueva edad dorada de la televisión

norteamericana. Secuencias, 29, 6-31.

Cascajosa, C. (2006). No es televisión, es HBO: La búsqueda

de la diferencia como indicador de calidad en los dramas del canal HBO. Zer, 11(21), 23-33.

Chion, M. (1993). La

audivisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.

Barcelona: Paidós comunicación.

Fraile, T. (2012). Músicas para persuadir: Apropiaciones

musicales e hibridaciones genéricas en la publicidad audiovisual. Comunicación, 1 (10), 324-337.

García, J. (2013). La inserción del número musical en las

series de televisión: El papel de la música en Scrubs. Cuadernos de

Etnomusicología,

3, 204-219.

García,

J. y Johnson, S. (2015). Leitmotiv y

creación de personajes. La evolución del leitmotiv asociado al personaje de

Sira en la serie de ficción El tiempo entre costuras, un primer ejemplo

para el análisis musical. Creatividad y Sociedad, (24), 111-137.

Gordillo,

I. (2009). El género ficcional: formatos. En Gordillo,

I. (Ed.). La hipertelevisión: géneros y

formatos. Quito-Ecuador: Editorial Ciespal, pp. 99-150.

Guijarro,

T. y Muela, C. (2003). La música, la

voz, los efectos y el silencio en la publicidad: la creatividad en la

producción del sonido. Madrid: CIE Dossat 2000.

Leguizamón,

J. A. (2001). Exploraciones musicovisuales. Cuadernos, Revista Facultad de Humanidades y

Ciencias Sociales de San Salvador de Jujuy, 17, 251-269. Argentina.

Llinares, F. (2013). La dimensión sonora de los tráileres.

En Gustems, J. (Ed.). Música y audición en los géneros

audiovisuales. Barcelona:

Universidad de Barcelona, pp. 155-167.

Masanet,

M. J. y Fedele, M. (2019). El “chico malote” y

la “chica responsable”: modelos aspiracionales y representaciones juveniles en

las teen series españolas. Palabra Clave,

22(2).

Moschini, I. (2011). Music and series: the

verbalizing role of soundtrack lyrics from TV series to user-generated

narrations. Visual Communication, 10(2), 193-208.

Olarte, M. (2005). El género del musical y la utilización de sus melodías con fines expresivos. En Olarte Martínez, M. (Ed.). La música en los medios audiovisuales: Algunas aportaciones. Salamanca: Plaza Universitaria, pp.101-118.

Olarte, M. (2010). Nuevos retos para la música en la televisión: Ficción y no ficción. Trípodos, 26, 39-51.

Padilla, G. y Requeijo, P. (2011). Las series de televisión como nuevo vehículo publicitario de la música: Los casos de Disney Channel y Elexandra Patsavas. index.comunicación, 1, 69-87.

Palencia-Lefler, M. (2009). La música en la comunicación publicitaria. Comunicación y Sociedad, 22(2), 89-108.

Quiles, O. y Herrera,

L. (2000). Análisis educativo-musical del medio televisión. Comunicar, 15, 169-174.

Rodríguez, Á. (2001). La

dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona: Paidós Ibérica.

Sedeño, A. M. (2008). La relación musicovisual en el videoclip. Propuestas metodológicas y

tipología. En de Aguilera, M.; Adell, J. E y Sedeño, A. (Eds.), Comunicación

y música I: Lenguaje y medios. Barcelona: UOC, pp. 121-140.

Selva,

D. (2014). El videoclip: comunicación

comercial en la industria musical. Sevilla: Alfar Universidad.

Stilwell, R. (2003). It May Look Like a

Living Room…: The Musical Number and the Sitcom. ECHO, 5(1).

Zuazu,

M. y López, R. (2014). Las

músicas de Betty, la fea. Latin American

Music Review, 35 (1), 1-24.

![]() Para citar este trabajo: Galeano Galea, P. (2019). El número musical en las series de televisión: la

sincronía musicovisual como característica principal de la escena musical. index.comunicación,

9(3), 115-138. https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnume

Para citar este trabajo: Galeano Galea, P. (2019). El número musical en las series de televisión: la

sincronía musicovisual como característica principal de la escena musical. index.comunicación,

9(3), 115-138. https://doi.org/10.33732/ixc/09/03Elnume